パリが“芸術の都”と呼ばれるようになるきっかけとなった、“ポスター”芸術の巨匠(仏)アンリ・ド・トゥルーズ=ロートレック(1864~1901)は、同じ商業画の“浮世絵”から、多くの要素を創作に採り入れている。

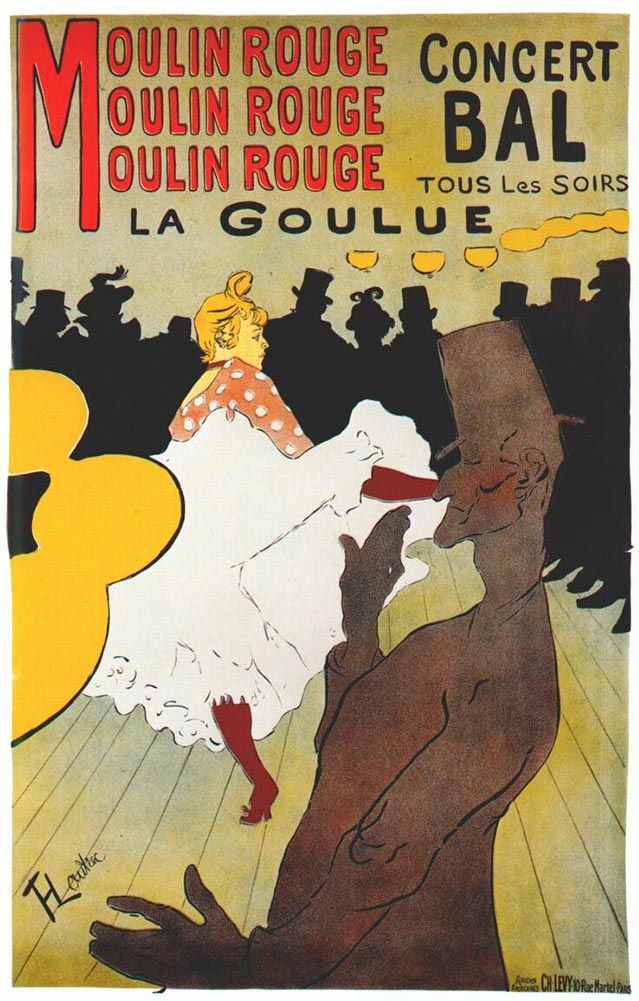

今でもパリ18区モンマルトルの名所となっている赤い風車が特徴のキャバレー「ムーラン・ルージュ」が1889年にオープンすると、常連だったロートレックは宣伝ポスターを依頼される。

ポスターを芸術にまで高めたと云われているロートレックの代表作『ムーラン・ルージュのラ・グーリュ』(1891年)だ。後ろに群がるお客は黒色で、手前のシルクハットの男は灰色で塗られていて、主役の踊り子を引き立たせている。

しかも、人物を際立たせる平塗りや、大胆なデフォルメ、くっきりと描かれた輪郭線は、浮世絵の手法と似ているけれど、それだけじゃない。

例えば、喜多川歌麿の美人画『娘日時計 未の刻』(18世紀後半)は、主役の女性を際立たせるために、もうひとりの女性を脇役として配して、それによって崩れた全体のバランスを“文字”によって補っている。遠近法で立体感を表現して、バランスの良い構図で描くことが命題だったそれまでの西洋美術とは違い、文字によって説明を加える宣伝ポスターに必要な独自の構図は、浮世絵が教えてくれたに違いない。

19世紀の画家たちが、浮世絵の中に見つけた革新性は「線」と「構図」だけじゃない。主題との向き合い方や、表現方法も彼らにとっては新しい絵画の道標になった。

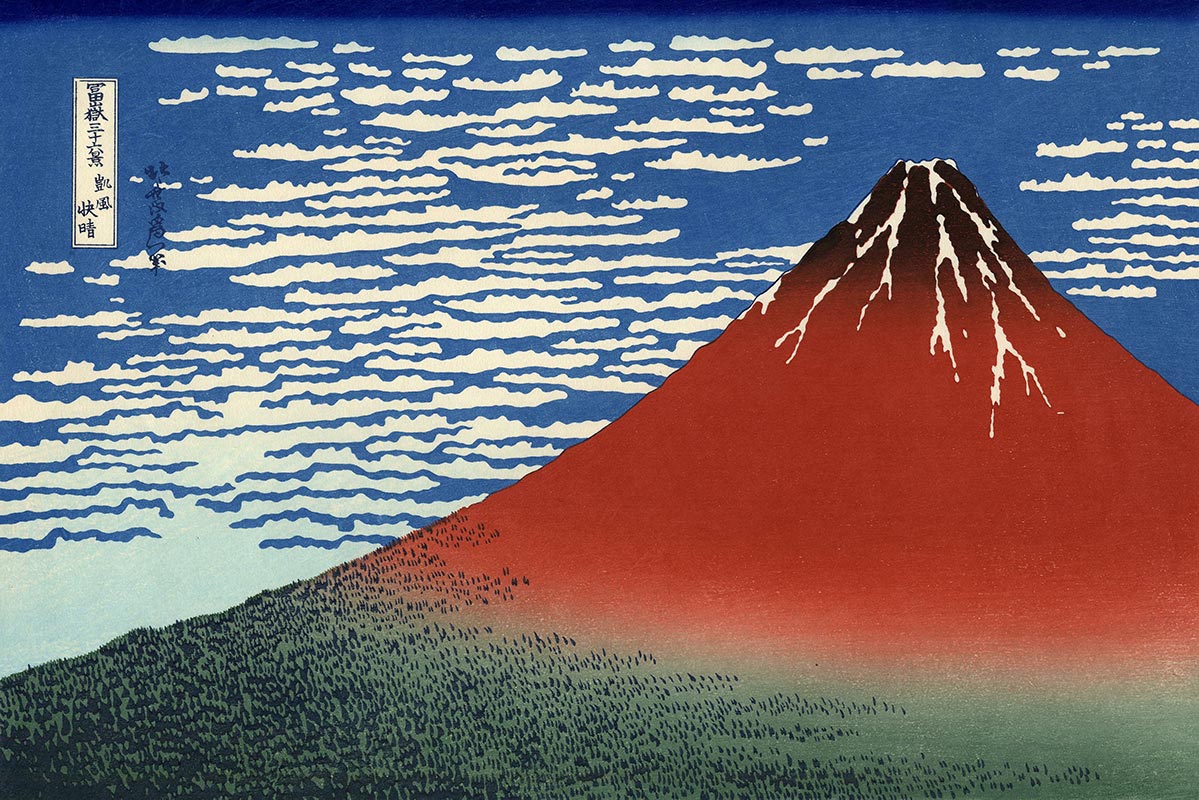

通称「赤富士」で知られる、葛飾北斎『富嶽三十六景 凱風快晴』(1831-1834年)は、夏の早朝に朝日を浴びた富士山が赤みを帯びる一瞬の表情を描いている。実際に刷られた“富士山”はそんなに赤くなかったと美術アカデミーの“師匠”に聞いたけれど、興醒めだからこれは聞かなかったことにしておく。

他に「神奈川沖浪裏」が有名な『富嶽三十六景』(1831-1834年)は文字通り36枚からなる連作だけれど、当時庶民の間で流行していた、富士山を奉る民衆信仰「富士講」にも肖って大人気となるから、後で「十景」(裏富士)が追加されて、最終的には「四十六景」まであったりする。

実は2019年から日本のパスポートに『富嶽三十六景』中“24景”が印刷されるって、外務省のホームページにも告知されてるのだけれど、あんまり知られていない気がするのは気のせいだろうか。

ひとつの主題を場所、季節、時間を変えて描く『富嶽三十六景』の連作の手法を、直接的に模倣した画家もいた。(仏)アンリ・リヴィエール(1864~1951)は、富士山の代わりに、1889年第4回パリ万博に合わせて造られた「エッフェル塔」をモチーフに『エッフェル塔三十六景』を版画で刊行した。

特に、セーヌ川を挟んでパリ16区から観た、リヴィエール『エッフェル塔三十六景 川船』(1902年刊行)は、『富嶽三十六景 東海道江尻田子の浦略図』(1831-1834)の構図を参考にしていると云われているけれど、それどころか作品に“署名”の代わりに“落款”を捺している。パリの象徴エッフェル塔をモチーフにした“連作”で、近代化が進むパリの街の“浮世”を描いたリヴィエールは“パリの浮世絵師”と呼ばれている。

(つづく)