(墺)グスタフ・クリムト(1862~1918)は、彫刻師の父に家に生まれて、若い頃には工芸学校で古典的な美術を学んだ。この時にクリムトが影響を受けたのが、19世紀オーストリアを代表する(墺)ハンス・マカルト(1840~1884)で、彼は(フランドル)ピーテル・パウル・ルーベンス(1577~1640)に肖って“画家の王”と呼ばれるほど成功した、ヨーロッパを代表する古典美術の巨匠だ。

マカルト亡き後、クリムトはその後継者と目されたりするから、決してクリムトは古典を否定する態度を取っていた訳ではなさそうだ。

クリムトと同じ工芸学校に学んだ彼の弟たちは、画家の道に進まずに、ゲオルクは彫金師になって兄の作品を飾る額装に携わり、彫刻師になったエルンストは「芸術家商会」を兄クリムトと共に設立して、建築物への美術装飾の仕事を始めた。この仕事はすぐに軌道に乗って、特に劇場や美術館の装飾のためのクリムトの絵は高く評価されて、ウィーン美術界での地位を確固たるものにした。

「芸術家商会」の成功には、ウィーンの街の近代化が背景にある。今でも歴史地区が世界遺産に登録されているウィーンの街は、当時はもっと古代ローマ時代からの佇まいを遺していたから、近代化の波が押し寄せると、鉄道網の整備や人口増への対応が必要になって、建設ラッシュが起きていた。

まさにクリムトのためのキャンバスは街中に造られて、しかも完成後には衆目に晒される機会に恵まれるから、名声はあっという間に広まった。ウィーンに先んじたパリの都市改造計画(オスマン計画)でも、ロートレックやミュシャのポスター画がパリの街を飾って“芸術の都”と呼ばれいてた。

ただ、後に“ウィーン分離派”が解散することになるひとつの理由が“純粋美術”を志向したい画家たちとの軋轢だったように、画家によっては美術以外のモノが、不純物に見えることがあると思うから、“ウィーン分離派”が“総合芸術”を志向したことと、中心人物のクリムトの画業のスタートが、建築物への装飾だったことは、少なからずの関係があるに違いない。

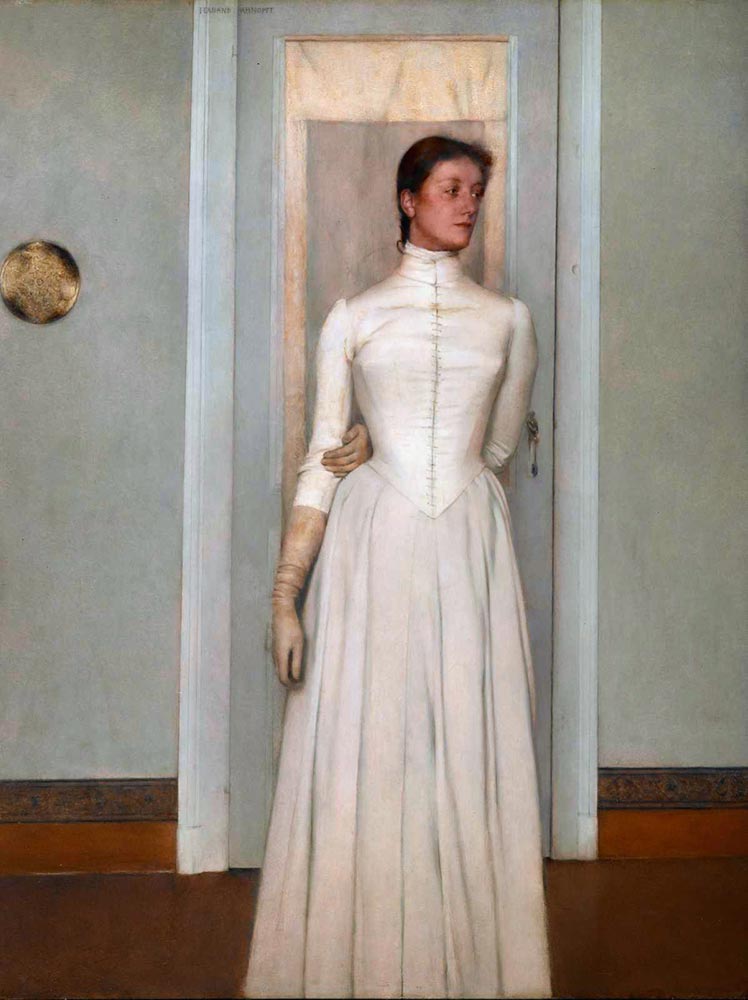

クリムトは、他にもベルギーの“象徴主義”を代表する(白)フェルナン・クノップフ(1858~1921)の影響も受けていると云われている。

クノップフは、“印象派”の画家たちも多数参加した“ベルギー20人展”の設立メンバーでもあり、“ラファエロ前派兄弟団”のメンバーとも交流があったと云われていて、様々な画家たちとの交友の中で、その作品の画風も多様な画家だ。

第1回“ウィーン分離派展”にも参加しているし、何より“総合芸術”を目指した“ウィーン分離派”自体が、美術と音楽、文学との結びつきを強く意識して演奏会や講演も交え10年以上も毎年開催された“20人展“の影響を抜きには語れない。

更にクリムトはジャポニズムの影響を多大に受けている。僕の“師匠”によれば

「“印象派”よりも自分の方がジャポニスムの画家だと自負していたからな」

らしい。実際に、クリムトは日本の美術工芸品を多数所有していたし、『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像』(1907年/オーストリア絵画館)に見られるような“黄金様式”は、自身のキャリアによる工芸的なデザインだけではなく、日本の蒔絵の影響を感じるのは僕だけではないはずだ。

「クリムトの絵に正方形が多いのは何故か知ってるか?」

お酒が入ると“師匠”は時々僕を試す。

「インスタ映えですかね?」

「何だそれは?」

インスタの写真も正方形だから、笑ってもらえるかと思ったら少し叱られた。

「屏風の形だよ。屏風の最小単位(2扇)の形を模しているんだ」

もうそう言われたら、正方形でなくても壁に描かれたクリムトの長方形の作品は、屏風にしか見えない。

クリムトの凄みは、“古典美術”も“象徴主義”も“ジャポニスム”も、もしかしたら“印象派”さえ、何も否定せずにひたすらにすべてを吸収して“美しさ”に換える、ブラック・ホールのような“耽美主義”だ。感心したついでに僕の疑問を“師匠”に聞いてみた。

「何故“耽美主義”は大きな画派の流れとして語られないんでしょうか?」

実はその前にも、テレビ番組のコメントをもらったり、ラジオのゲストにも来てもらった銀座「日動画廊」の長谷川専務に訊いた時には

「背徳的なテーマの多い“耽美主義”の絵は、なかなかアカデミックな議論のテーブルに載せにくかったのではなかったのでしょうか」

って教えてくれた。ただ彼女も

「でもそう考えると現代アートが“コンテクスト”重視である流れも、“耽美主義”の揺り戻しって考えられますねー」

って納得してくれたから、少し僕は自分の勝手な仮説に自信を持ってる。

「確かに文学と比べたら美術の“耽美派”の流れは目立ってないね」

“師匠”はやっぱり文学部だ。でも、僕はどうしても“耽美派”を“世紀末芸術”のセンターに置かないと、その混沌から現代アートまでの道筋が見えない。“20世紀美術”は更に混沌とすることになる。

「やはり画家個人の“美意識”のみで描かれた絵は評論に値しないんでしょうか?」

「美術の見方は立場で違うからね」

“師匠”が突然に核心的なことを言った。

「美術史家の観点だと“象徴主義”の流れが大きすぎて“耽美派”はその中に飲み込まれてるんだろうね」

そういえば“師匠”も昔、名画1000枚を選ぶ時に、その道の識者の方々が“印象派”を相手にしてくれなくて苦労したという話をしていた。個人の“印象”や“美意識”の話は、アカデミックに議論するには適さない。

「とはいえ、日本という国は“原理主義”が根付きにくいから、芸術至上主義の“耽美派”は、なかなか世の中に受け入れにくい側面もあるんじゃないか?」

確かに、八百万の神を抱き、人間から見たら“不確実”で“不安定”で“曖昧”で“複雑”な自然と共生してきた日本では、単眼的な“原理主義”よりも“中庸”を是とするから、“耽美主義”に憧れこそすれ、生き方の手本には到底なり得ないのかもしれない。

ただ、僕はその時に以前“師匠”から聞いた吉田松陰の「人間の思想や主義など幻想にすぎない」という言葉を思い出したけれど、そもそもの話になってしまうし、何よりお言葉を返す訳にはいかないので黙っていた。

とはいえ、ヨーロッパ中心の美術史において、“新古典主義”と“ロマン主義”を融合させた(仏)テオドール・シャセリオー(1819~1856)に師事しながら、神秘的な要素を加えて混沌とした時代を反映させた(仏)ギュスタヴ・モロー(1826~1898)の“象徴主義”を中心に置いた方が、物語を紡ぎやすいのかもしれない。

とはいえどうしても僕は“耽美主義”と言いたい。

(つづく)