マネのお気に入りの高級娼婦はメリー・ローランという女性で、ただこの時代の“娼婦”は美貌と教養を兼ね備えた(決して日の当たる仕事ではないけれど)華やかなりしパリの影の部分にはなくてはならない存在でもあった。

◆1881年(サロン出品)

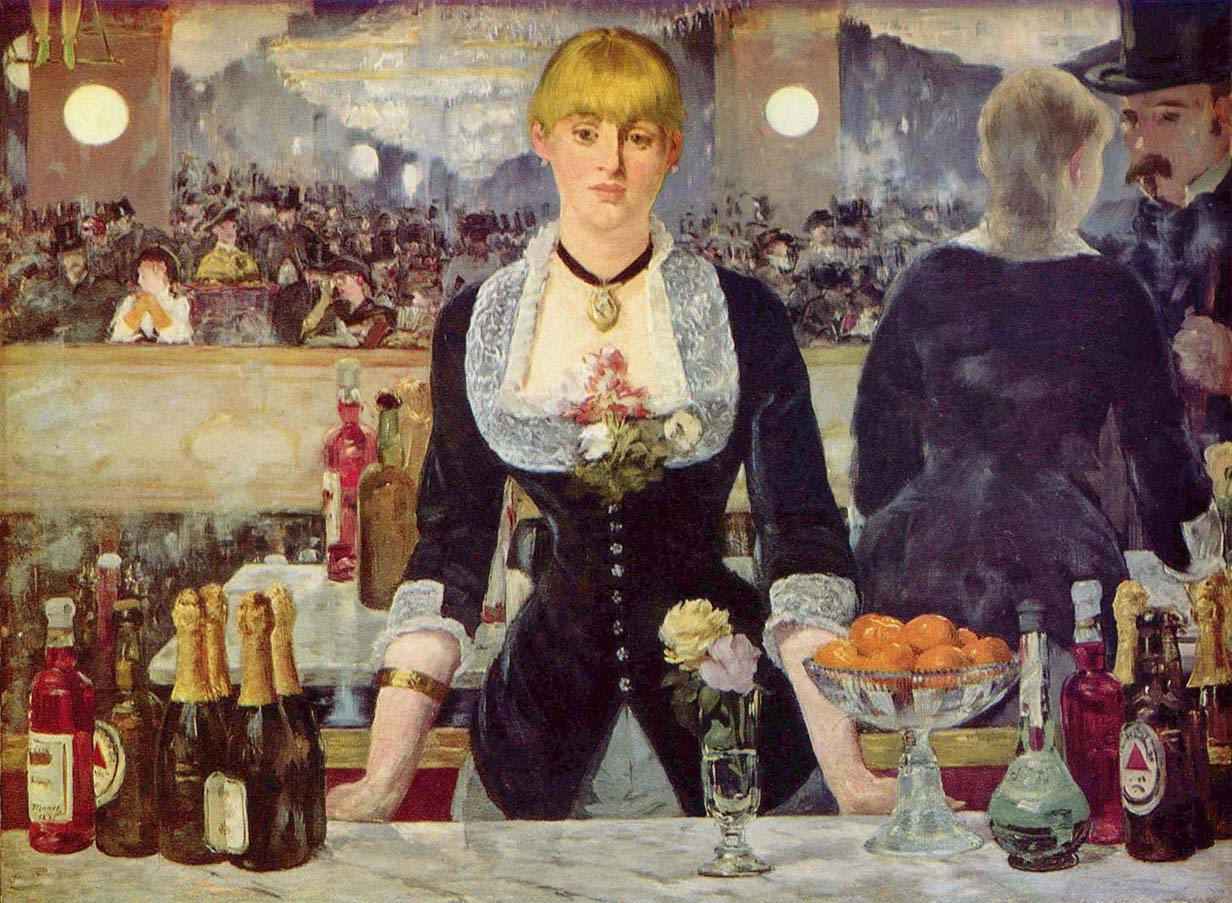

無審査『フォリー・ベルジェールのバー』(1882年/コートルード・ギャラリー』

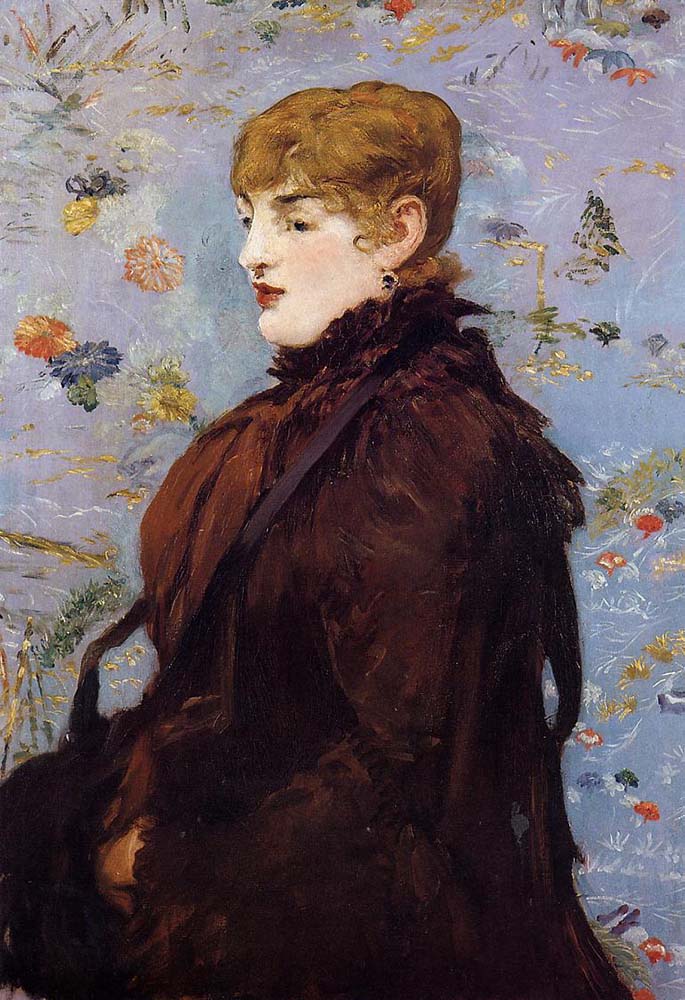

無審査『春/ジャンヌ』(1881年/ポール・ゲティ美術館)

無審査で出品できる資格を得た1881年のサロンにマネは、『フォリー・ベルジェールのバー』の他にももう一枚、四季折々の女性を描いたシリーズのひとつ『春』を出品している。

何といっても無審査だから、自分の描きたいテーマであることに間違いはないと思うけれど、『春』のモデルは当時の人気女優ジャンヌ・ドマルシー、そして『秋/メリーローラン』(1881年/ナンシー美術館)のモデルがマリー・ローランだ。

マネは時々、好きな女性や大事な家族を大っぴらにではなくて、何かに託けたりしてこっそり作品に登場させている。隠し子だった息子レオンの作品の数々は以前ご紹介したけれど、父親からの猛反対で長い間日陰の存在になってしまった“内縁の妻”シュザンヌは、ギリシア神話の要請に姿を変えて『驚くニンフ』(1861年/ブエノスアイレス国立美術館)として描かれている。

反対していた父親が亡くなると、堂々とエドゥアール・マネ『ピアノを弾くマネ夫人』を描いてみせるところは、どれだけ父親に忖度してるんだと呆れるけれど。恐らく当時人気のクールベを真似て、尊大で気難しくてドライな性格の都会人を気取っていたけれど、実はもっと人間臭くて、時に哀しく、時に滑稽な愛すべき画家であるマネは「印象派の父」なんていう形式的な評価ではもったいない。

実は、四季折々の女性を描くシリーズは、むしろ当時の花の都パリを彩る華やかな女性たちのファッションを引用して、四季を擬人化するという裏テーマが存在していたらしい。

でも、それはマネのオリジナルではなくて、マネに勲章をくれた芸術大臣にしてマネの旧友アントナン・プルーストの入れ知恵だったようだけれど、『秋』の背景にはオシャレな壁紙が描かれていて、当時イギリスで流行り出した(後にフランスでアール・ヌーヴォーにも影響を与えている)アーツ&クラフト運動をいち早く取り入れていたとしたならば、いかにも気取ったマネらしいから、晩年の代表作と言われているのにも納得できる。

ただ、四季折々と言ってしまったもののこのシリーズには「夏」と「冬」がない。もちろんフランスには「春」と「秋」しかない訳ではない。昔、海外からの来客に「なぜ日本人は自分の国にしか四季がないと思っているのか?」と怪訝そうに訊かれたことがある。

どうも日本の魅力を語る時にまるで「四季」が日本にしかないような物言いで自慢されたらしい。確かに、常夏の国もあるし、一年中雪に覆われた国もあるけれど、別に四季は日本だけにあるもでもない。

(伊)ヴィバルディのヴァイオリン協奏曲を思い出せば想像できるはずなのに「自分でクールとかいうのはクールじゃない」と在日外国人の女学生に批判された「クール・ジャパン」と同じくらい恥ずかしい。フランスにも四季はあるし、マネは間違いなく「夏」も「冬」も描こうとしていたはずだ。

50歳の遅咲きとはいえ念願のサロンでの上位入賞、友人のコネとはいえ勲章までもらった人生の絶頂期で、アイデアは借り物とはいえ満を持して描いた「女性と四季シリーズ」が途切れた理由は、翌年に健康を害してマネが亡くなったからだ。

(つづく)