人類が経験してきた革命といえば、農業革命、産業革命そして近年の情報革命が挙げられると思うのだけれど、文化史上で最も重要な革命ならば“ルネサンス”といっても間違いはないだろう。その中心と云われているイタリア中部トスカーナ州都フィレンツェは、花の女神「フローラの街」という意味で、1982年に世界遺産に登録されてもいる。言わずと知れた“ルネサンス”は、宗教の厳粛な支配によって文化芸術が停滞していた“暗黒の中世”から、古代ギリシア・ローマ時代の普遍的な教養を継承して輝かしい人間性の復活を遂げ、後の“宗教改革”にまで繋がっていく。

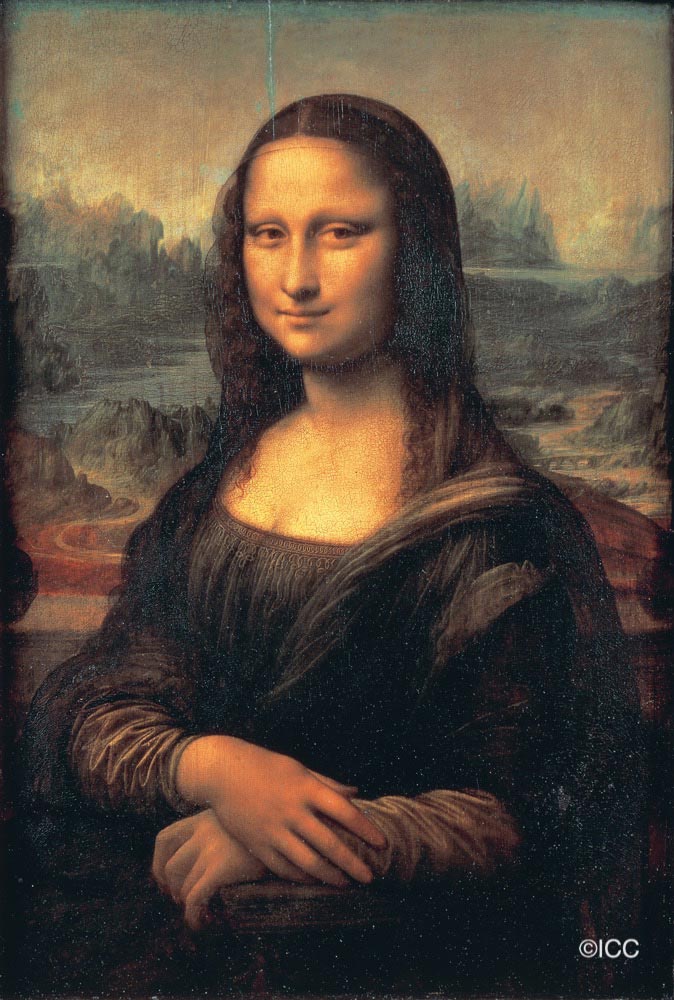

特にいわゆるルネサンスの三大巨匠と呼ばれている(伊)レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452~1519)、(伊)ミケランジェロ(1475~1564)、(伊)ラファエロ(1483~1520)が活躍した15世紀半ばから16世紀までの盛期ルネサンスは、『モナ・リザ』をはじめとして偉大な芸術が数多く生まれている。

それまでのキリスト教世界では、全てが「神の思し召し」で、教会関係者以外は物事の理由や原因を考えることすら許されていなかったのだから“ルネサンス”の夜明けは、自由ボケをしている僕の想像力では慮れないくらいの歓喜で盛り上がっていたのだと思う。実際に、この時代を生きていた人々は、その自由を自覚的に享受していたようで、「暗黒」という枕詞付きの“中世”という歴史の区切りも、ルネサンス期の歴史学者たちが、自分たちの生きている自由な“近世”との明確な区別の為に規定した歴史区分だったりもする。

近年はそれほどネガティブな意味では使われない“ゴシック”の語源も、ルネサンス以前にヴァチカンと組んでヨーロッパを席巻していた古代ゲルマン族“ゴート人の”建築様式を、「素晴らしい」古代ギリシア・ローマと比べて無粋だと唾棄したルネサンスの人々による蔑称でさえある。

特に教会の建築では、ロマネスクの教会の屋根が丸いのに対して、ゴシック様式の教会は屋根が天に向かって尖っているから一目瞭然だ。外観と内観が連動するこの合理的な建築は、今でこそむしろ都会的(無機的)に見えるのだけれど、例えばステンド・グラスのように、目に見えないものを形として表してしまうことが、ルネサンスの時代には洒落ていない無粋な作りと見做されていた。

ただ、ゲルマン人たちも否定されてばかりはいない。近年はゲルマン系の学者たちを中心にして中世の再評価が盛んに進められていて、中世にも古代ギリシア・ローマ時代の文化継承があったとか、ルネサンス期にも例えば占星術や呪術のような非科学的な風習も遺っていたと反論しているから、そんなに簡単に“中世”と“ルネサンス”を区切れないものの、ラテンとゲルマンの遺恨は僕が思うよりもはるかに根深いのかもしれない。

とはいえお叱り覚悟でざっくりと言えば、教会関係者以外は思考停止を求められていた中世に比べて、フィレンツェで花開いた“ルネサンス”の芸術は、古代ギリシア・ローマ時代に回帰して人間をありのままに表現しようと、遠近法や解剖学を駆使して景色や人物を構造的に把握しようと試みたから、そこで重要なのは、正確なデッサンということになる。

例えば、同じフィレンツェで活躍した(伊)チマブーエ『聖母と天使たち』(1270年頃/ルーブル美術館)と、ラファエロ『アンシディ家の聖母』(1505年/ロンドン・ナショナル・ギャラリー)を比べてみれば、中世の平面的な絵画に比べて飛躍的に表現として前進したのは間違いないだろう。

ただ、時を同じくして同じイタリアの別の地域では、デッサンに拘らない大きな美術の流れも存在した。もちろん、当時はイタリアという国は存在していないから、まったく別の国ではあるけれど、今のイタリア北東部アドリア海に浮かぶ海洋国家ベネツィアには、フィレンツェとは違うもう一つのルネサンスが存在した。俗にベネツィア派と呼ばれる画家たちが後世に遺した影響を考えれば、ルネサンスをフィレンツェだけで語ることは憚られるから、レオナルド・ダ・ヴィンチたちをフィレンツェ派と呼びたいくらいだ。

(つづく)