“ラファエル前派兄弟団”に影響を与えたジョン・ラスキンの「近代画家論」は、実は前述ロマン主義の画家(英)ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー(1775~1851)を擁護するために書かれたと云われている。ターナーは風景画家だから“象徴主義”よりもその対岸にある“印象派”への影響を云われてもいる。

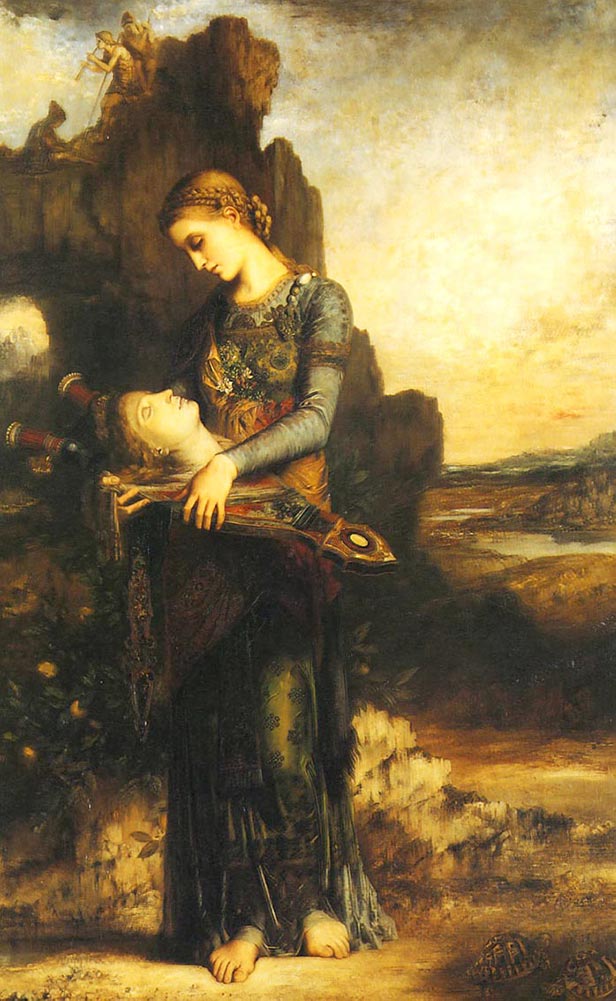

『戦艦テメレール号』/(1838年/ロンドン・ナショナル・ギャラリー)を観ると、明らかに“象徴主義”の(仏)ギュスターヴ・モロー(1826~1898)『オルフェウス』(1865年/オルセー美術館)よりも、“印象派”の(仏)クロード・モネ(1840~1926)『印象、日の出』(1873年/マルモッタン美術館)への影響の方を感じるのは僕だけではないと思う。

よく考えてみると“象徴主義”の先駆と云われている“ラファエル前派兄弟団”が、「自然をそのまま描く素晴らしさ」を説く「近代画家論」を拠り所にしているというのは少し変な話で、やはり彼らの“取って付けた”主義主張よりも、刹那的で身勝手な生き方も含めた“ロックン・ロール”なスタイルこそが“象徴主義”へと継がれていったと考えた方が良さそうだ。

一方で、ラスキンの“思想”は“学生サークル”と属人的な関係はあったとしても、実は本質的には全く逆のベクトルを持つ“印象派”や“アール・ヌーヴォー”に継がれていったといよいよ僕は思っている。

元々ラスキンが“ラファエル前派兄弟団”を保守的画壇から守ったのも、知己の画家(英)ウィリアム・ダイス(1806~1864)に「元気な若者たちがいるから面倒を見てくれ」と頼まれたからだと云われているから、最初からすべてを受け入れて称賛したというより、擁護していたターナーが晩年を迎えて、それに代わって、自身がプロデュースできる素材として面白がったんじゃないかとさえ思う。実際に、ラスキンはあれこれと彼らの創作について細かい指導をしていたらしい。そしてそれは実を結んではいない。

どちらかと言うとアカデミー寄りのウィリアム・ダイスが「ラファエル前派兄弟団」に興味を持ったのには理由があって、ダイスは「ラファエル前派兄弟団」結成の半世紀ほど前のドイツ(今のウィーン)で、恐らく伝統的なアカデミー美術に最初に反旗を翻した学生たちによって立ち上げられた「聖ルカ兄弟団」の影響を受けていた。

「聖ルカ兄弟団」は文字通り中世の画家組合“ルカ”から名前を借りて、ルネサンスを否定して中世的な世界観を標榜したけれど、後にローマで実際のルネサンス美術に触れると、自分たちが否定していたモノの偉大さに気圧されて、現実的な折衷案として、むしろ古典絵画から学んで自国独自の美術を生み出そうと変容していった。

結局「ナザレ派」と名を変えた彼らは故国に帰ると、ドイツ美術アカデミーの中心となる。ご都合主義と言えばそれまでだけど、清々しいほど潔いこの素直な若者たちに比べると、やっぱり実際にラファエロの絵を観たことがあるかどうかも怪しい「ラファエル前派兄弟団」を美術運動として捉えられないくらい僕の了見は狭い。お叱り覚悟で言えば、彼らにとって“絵”はたった“道具”であって、そんなに重要でなかったと思うから。

そんな中でラスキンは最初に、最も画力のあるミレイの面倒をよく見たけれど、あろうことか自分の妻がミレイと不貞を働くと、当たり前だけれど一転してミレイと疎遠になって、後には批判さえした。

次に見込んだのは、以外にもラスキンの教えを忠実に守り続けるハントではなくて、最も絵が下手なロセッティだったから、やはりもろ手を挙げて「ラファエル前派兄弟団」を認めたんじゃなくて、自らがプロデュースする素材として関わろうとしていたのだと思う。ただ、ミレイもロセッティも、自分たちの窮地を救ったラスキンへの恩を忘れて“ロックン・ロール”な道を進んでいく。

ラスキンはそれでもロセッティの後輩だった、バーン=ジョーンズやウィリアム・モリスに、“思想”の注入を試みるけれど、ラスキンの称賛した“中世的な素朴な手仕事”の部分だけを切り取って、デザイン会社を立ち上げた彼らは、“庶民のため”を忘れて高額な家具を作り続けたから、壮大なラスキンの“思想”は都合の良いところだけ利用されていく。

バーン=ジョーンズに至ってはラスキンに連れて行ってもらったイタリアでルネサンス期の絵画に触れてから、否定していたはずの古典的な作風に変わっていくのだから、ラスキンの教え方が悪いのか、バーン=ジョーンズの出来が悪いのか、もうどっちでも良いくらいの迷走ぶりだ。

ただ、ラスキン自らが「塵には地球と生命と社会のすべての結末が飛沫となってひそんでいる」と言っているから、幾何学でいうところのフラクタル(自己相似性)のように、“思想”の“塵”が似たような形でそれぞれの地平へと散っていくのも必然なのかもしれない。

(つづく)