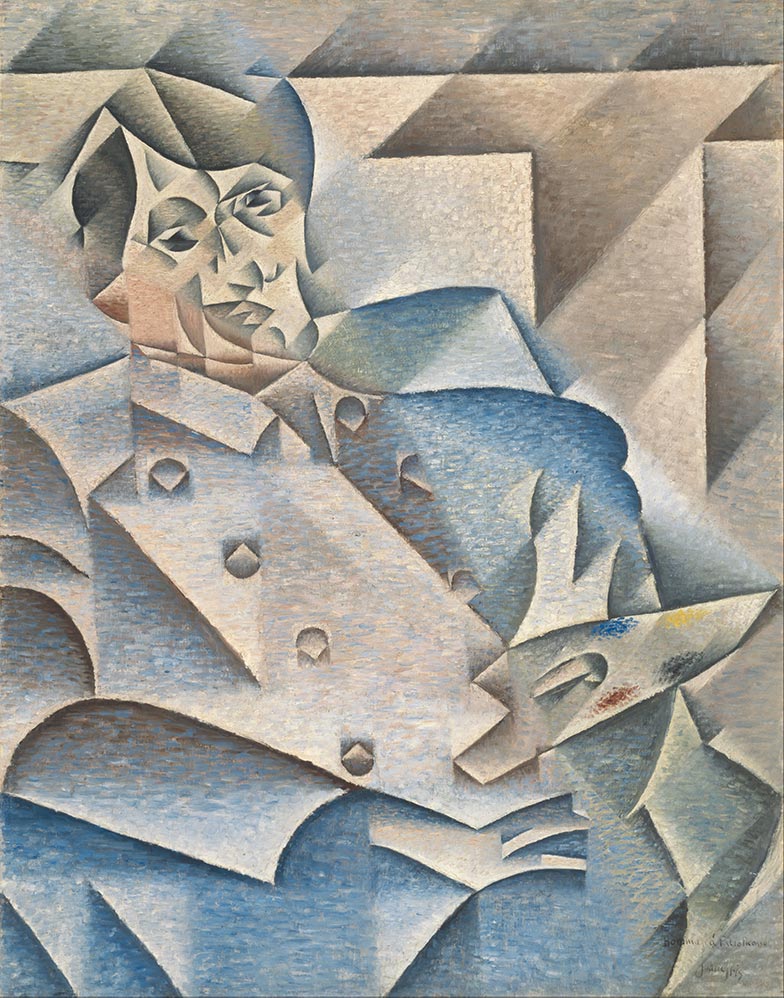

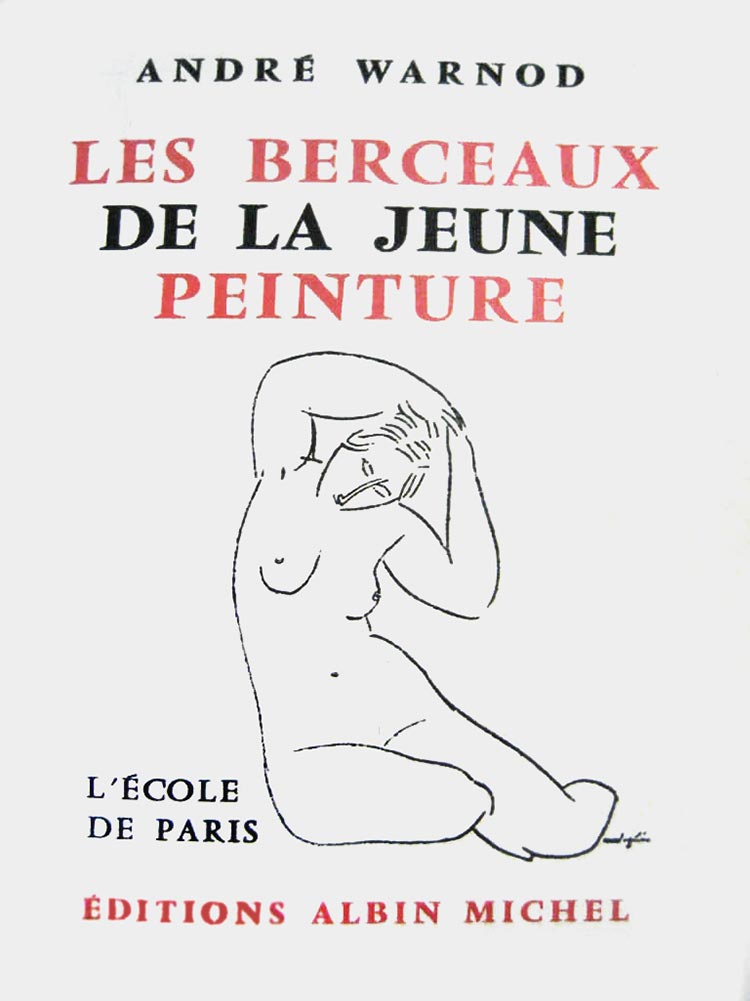

印象派が解散した世紀末のパリでは、浮世絵やセザンヌから影響を受けて芸術論を深化させ「美術を形から解放」させた(西)パブロ・ピカソ(1881~1973)の“キュビズム”や、“象徴主義”(仏)ギュスターヴ・モロー(1826~1898)に導かれて、研ぎ澄まされた感覚と荒々しい筆致で色彩を解放させた(仏)アンリ・マティス(1869~1954)の“フォーヴィスム”、(伊)モディリアーニ(1884~1920)、(日)レオナール・フジタ(1886~1968)、(露)マルク・シャガール(1887~1985)といった共同アトリエ「ラ・リューシュ」を拠点とした“芸術多国籍軍“エコールド・パリ”の画家たちが、次の芸術を模索していたけれど、第一次世界大戦の影も落ち始める時代には芸術どころではないから、乱立する画派と反比例するように、“ベル・エポック”と呼ばれる華やかなパリとは比べものにならないくらい画家たちは貧しかった。

一方で、自然豊かなポン=タヴァンには、19世紀の半ばから都会の喧騒から逃れるように、画家たちが集まるようになっていた。もちろん、豊かな自然を求めてきたことは間違いないとは思うのだけれど、何よりも売れない画家にとって物価が安いことが肝要だったのだとも思う。まさに、傲岸不遜な態度で行き詰ったゴーギャンにとっては、間違いなくそうだったと思う。

この地で、20歳下の(仏)エミール・ベルナール(1868~1941)と出会えたゴーギャンは、彼の独創的なクロワゾニスムを採り込んで、共に“総合主義”と呼ばれる芸術論を完成させる。やはり結果として、傲岸不遜なゴーギャンの自己顕示欲に愛想を尽かせたエミール・ベルナールは袂を分かつことになるので、“総合主義”は大した成果を見せずに、近代絵画の父セザンヌからも「中国の切り絵」だと揶揄されたのは先述の通りだ。

例えばピカソの“キュビズム”を最初に見たマティスが「日々の食事を麻くずやパラフィン紙にされたようだ」と嫌悪感を持って酷評したように、新しい美術の始まりはいつでも攻撃されがちとはいえ、“総合主義”の場合は、辛うじて“抽象絵画”への影響をほんのり遺す程度に終わっているというと過言かもしれないけれど、何より目を見張る作品は生まれていない。

それでも、自分の不甲斐なさを他責にできるゴーギャンは、堂々としたもので、ポン=タヴァンを訪れる若き画家たちのキャンバスを後ろから覗き込んで、あれこれと指導をしたらしい。

君にあの樹は何色に見える?

そうか、赤みがかって見えるのか。

それならばキャンバスには

真っ赤な絵具を置きたまえ。

では、樹の影は何色に見える?

そうか青みがかって見えるのか。

それならばキャンバスには

綺麗な青を置きたまえ。

このアドバイスで描き上げたら、きっと普通ならば「中国の切り絵」が出来上がる。実際にゴーギャン本人がそれ以上の作品を描けていない。

ただ、たまたまポン=タヴァンを訪れていた優等生(仏)ポール・セリュジエ(1864~1927)の耳には衝撃的に聴こえたようで、彼はそれをご神託のように大事にパリに持ち帰り、仲間を連れてポン=タヴァンに戻って来た。彼らはゴーギャンの言葉を崇めて、予言者を意味する“ナビ派”を立ち上げたから、聴く者の才能によっては、話す者の意図を超えた成果が生まれることもあるのだと感心してしまう。

彼らはたったゴーギャンの放言を「絵画はただの写実ではなく、画面そのものの秩序こそを重んじるべきだ」とまで昇華させた。彼らの拠点がポン=タヴァンであったから、ポン=タヴァン派の一員として数えられることもあり、それがポン=タヴァン派が抽象絵画に影響を与えたという流れに、大きく寄与している気がしていると思うから、さすが優等生は“信託の主”への恩返しも忘れてはいない。

(つづく)