初出品した『アブサンを飲む男』が落選した2年後に、マネはその他大勢の入選作品のたった一角に食い込むことにはなんとか成功する。とはいえ入選すれば展示されるから、批評家たちの目に触れて、落選すれば無視されるだけでそんな憂き目にあわずに済むところを、むしろ中途半端に入選して酷評されるのは皮肉なことでもある。

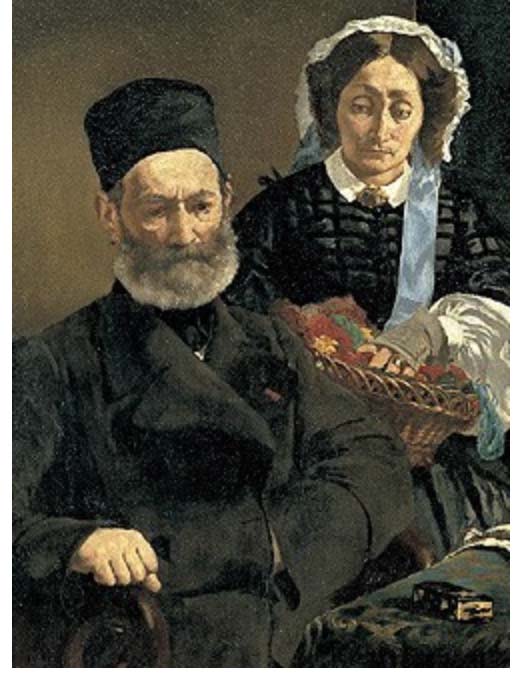

先述の『オーギュスト・マネ夫妻の肖像』(1860年/オルセー美術館)がそれだ。父親のご機嫌を取ったのか?それとも画家の道を目指すことを許してくれた両親への純粋な感謝なのか?勝手なことは言えないけれど、画面の夫妻の間には愛の欠片も感じらないから「最も神聖な夫婦の関係に土足で踏み込む」酷い絵だと評された。

しかしもう一点出品した、当時流行りのスペイン・ゴシック期を真似て、タイトルもそのままの『スペインの歌手』(1860年/メトロポリタン美術館)は、入選からひとつ上のランクの佳作に選ばれた。マネ本人も認めているように、バロック期の巨匠(西)フランス・ハルス『リュートを弾く道化師』(1623-4年/ルーブル美術館)へのオマージュが込められていたけれど、ホンモノと比べると被写体の生気が感じられないと感じてしまうのは僕だけではないはずだ。父母の絵もそうだけれど、都市の“今”をクールに描くマネは、「愛の画家」シャガールに対して「愛なき画家」と呼んでさえ良いのではないかと思ってしまう。

ただ、当時の流行だったスペイン趣味の作品に魅かれて集まった画家たちがいた。マネのアトリエがあった場所にちなんで「バティニョール派」と呼ばれているこの集団は、「印象派」の前身と云われることもあるけれど、実態は全く違って『バティニョールのアトリエ』(1870年/オルセー美術館)を描いたアンリ・ファンタン=ラトゥールやアルフォンス・ルグロ、カロリュス=デュランといった、およそ「印象派」には程遠い「写実主義」の画家たちだった。

彼らは近所のバー「カフェ・ゲルボワ」で夜な夜な酒を飲み、これからの美術界はこうあるべきだと美術談議に花を咲かせたようだけど、向かう先は「印象派」ではない。だから、マネにとっては「印象派」だからどうだということではなくて、自分の自尊心を満たしてくれる若者たちならば、誰でも良かったんじゃないのか?という疑問が僕の中で湧いてくる。

ちょうどその頃にアルフォンス・ルグロが描いた『マネの肖像』を見れば、ようやく官展(サロン)に初入選したばかりの画家とは思えない、後輩たちに持ち上げられた自尊心の塊のようなマネを想像するのもそう難しいことではない。

「バティニョール派」が発展して「印象派」になったかというと、それも少し違う気がする。バティニョール派の初期メンバーは、ドガをはじめとして裕福な家の子弟が多く、当時のフランス画壇の王道である国立美術高等学校(エコール・デ・ボザール)で学んでいた者も少なくない。

それが、あまりにも官展(サロン)への執着が強くて主題も画風もコロコロと変えるマネに愛想を尽かして徐々に離れて行って、残ったのがお金に困っていた「印象派」の画家たちだけだった、と言うと叱られそうだけれど。ただ、その中で最初から最後までマネと親交が深かったのが「印象派を壊した男」ドガだった

(つづく)