落選の憂き目や酷評を浴びながらも、繰り返しマネは「官展(サロン)」に挑戦し続けてくれているから、その作品を時系列で見ると、マネの画風が落ち着かないことは解りやすい。

1859年(サロン出品)

1861年(サロン出品)

1863年(サロン出品)

作品タイトルにもあるように、ここまではパリの“今”を描くのだと、保守的画壇が規範にしていたイタリア古典美術ではなく、当時流行していたスペイン趣味の作品を描いている。

1863年(サロン出品)

それまでこだわっていた“スペイン風”の作品に紛れて、官展(サロン)に出品されたのは、あれだけ反抗していたイタリア古典美術のルネサンス期ヴェネツィア派ジョルジョーネの名画『田園の奏楽』へのオマージュを含む、問題作『草上の昼食』だ。

これがマネの3度目の挑戦とはいえ、本人は決してそれが「3度目の正直」だなんて思ってはいなかっただろうけれど、確かに大きな話題になった。もちろん、“拗らせた反抗期”を歓迎したのは無責任な取り巻きたちだけで、前述の「落選展」が開催されなければ陽の目さえ見てはいないどころか、「下品、不道徳」と今までとは比べ物にならないほどの低評価を受けた。

無責任な取り巻きなんて物言いは少し乱暴だけれど、当時のマネの取り巻きは「印象派」ではなくて、バロック期スペインの写実的な作品に魅せられた画家たちで、例えば同じ頃に描かれた(仏)カロリュス・デュラン(1837~1917)『暗殺者』(1866年)を観てもらえれば解る通り、何なら少しからかい半分だったのではないかと勘繰ってしまうくらい、取り巻きたちの腕前の方が数段上だ。実際に、一向に芽の出ないマネを横目に、デュランは官展(サロン)で金賞を受賞して、売れっ子の肖像画家としてレジオン・ドヌール勲章までもらっている。

『草上の昼食』をモダン・アートの夜明けだと評価する向きもあるけれど、個人的にはマネの迷走は、此処から始まったような気がする。どんな方法で自己表現するかを追求するのではなくて、ただ官展(サロン)での評価にこだわり続ければ当然のことだとは思うけれど。

「官展(サロン)」に初挑戦した1859年の『アブサンを飲む男』に始まって、それまで懲りずにスペイン風の作品を描いていたのだから、マネの美意識が本当にこのまま“スペイン”を欲していたのだとしたら、それは“風”ではなくてマネ本人の芸術に昇華したのではないかと思うのだけれど、拗らせた反抗期に加えて、恐らくファザー・コンプレックスを根に持つ権威主義が邪魔をして、「官展(サロン)」に認められることが創作の目的になっていく。

そして、残念ながら時代も“多様性”を受け入れるものだから、その後のマネの画風は“哀れ蚊”のようにふらふらと彷徨っていく。勘の悪いヒトは“多様性”に踊らされてはいけない。多様なのはそれぞれの個性の尊重であって、個の方が多様になってしまうのは少し意味が違う。

マネは画学生時代から、保守的な美術界が規範としていたイタリアの古典美術に反抗していたのだけれど、それがたった反抗期を拗らせただけの気がするのは、その後のマネの迷走ぶりがあるからだ。ヌード・デッサンの授業中に「今は裸で街を歩く人などいない」と言って着衣のモデルを描いて反抗してみせたマネが描いた『草上の昼食』を見たならば、当時の教師トマ・クチュールでなくても、少し呆れ顔になってしまうはずだ。

ただ、この頃になるとアングルに代表される新古典主義に対抗した、ジェリコー、ドラクロワといったロマン主義が台頭してくるから、マネの嫌った伝統的な“歴史画”や“宗教画”ではなくても、“今”を描く作品を容認される空気は醸成されてきていた。

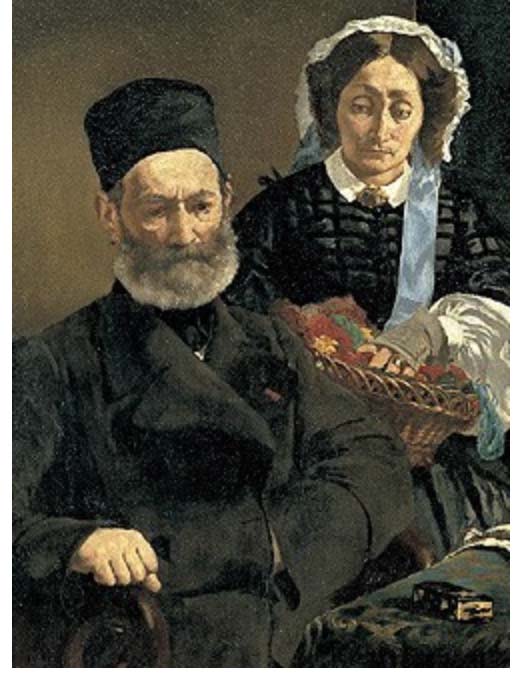

しかし、マネは『草上の昼食』で酷評を浴びた翌年に、さらに恥ずかしい失敗をしてしまう。皮肉にも取り巻きのひとり(仏)アルフォンス・ルグロ(1837~1911)『マネの肖像』(1863年)に描かれた、態度の大きな若者は、その事にはまだ気づいていない

(つづく)