1868年(サロン出品)

前年の個展に好意的な文章を書いてくれたゾラに感謝をこめて肖像画を描き、官展(サロン)に出品した。自ら決して語らなかった、いやもしかしたら持ち合わせていなかった「美術論」を「絵画には“思想“ではなく“美しさ”が重要」だと上手いこと代弁してくれたのがよほど嬉しかったようで、スペイン風に仕上げた上に、背景には当時ブームだった日本の浮世絵まで描き込んでいる。マネにとって“思想”より“美しさ”より大事なのは“売れる”ことだったなんて思っても言わないけれど。そして、当時のブーム満載のこの作品は、目論見通り辛うじて入選した。

1969年(サロン出品)

『バルコニー』は、スペイン絵画の巨匠ゴヤ『バルコニーのマハたち』に着想を得て、弟子でもあったベルト・モリゾや、隠し子をモデルに描いている。

今でこそ、当時のパリの光と影をクールに描いた作品として知られているけれど、批評家からは「登場人物が何を考えているのか解らない静物画のような絵だ」と酷評されている。それどころか弟子であるはずのモリゾも「醜いというより奇妙に私が描かれている」と不満を漏らしている。さらに『アトリエでの昼食』は、丁寧に描かれたテーブルの上の食器たちに比べて、画中3人の人物は関係性も不可解で不自然だ。

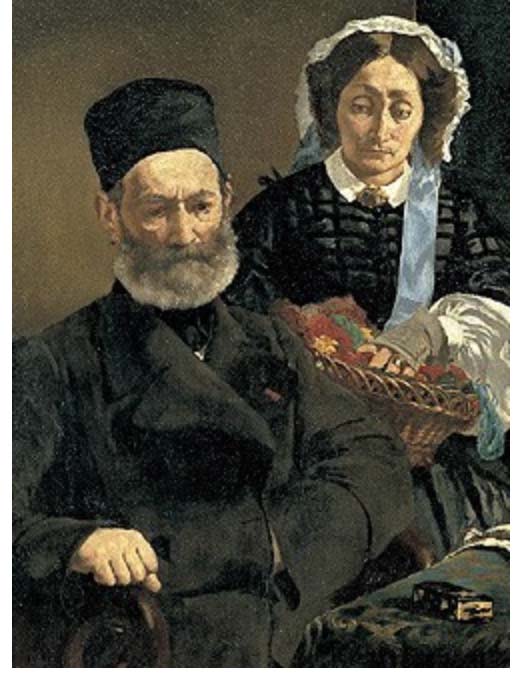

勝手ながら推測すると、室内でも帽子を被ったままの男性二人はマネ本人と隠し子レオン、そうなると水差しを持つ女性は(父親の死後結婚した)妻のシュザンヌなのかもしれない。そうではないとしても、やはりこの3人に愛情は感じられないから、自身の父母を描いて「神聖な肉親の絆を土足で踏みにじった」と酷評された『オーギュスト・マネ夫妻の肖像』を思い出さざるを得ない。

1870年(サロン出品)

モナコの富裕層の生まれであり、マネの唯一の弟子でもあるエヴァ・ゴンザレスをモデルにしたこの作品は、当時は珍しい女性画家が、およそ創作する服装には程遠い真っ白なドレスでキャンバスに向かっている。案の定、それを見抜いた世間からの評判は「注目を引くためだけのお粗末な絵」だと、散々だった。

この年に普仏戦争が勃発して1871年にはナポレオン3世が囚われの身となる。ちなみに、マネと同様、いやむしろ(万博会場付近での個展の開催等で)マネが追従していた「目に見えるものしか描かない」写実主義の巨匠クールベは、市民中心の社会の障害になっていた皇帝の失脚に「芸術を保護するふりをして破壊したナポレオン政権が終わり、今こそ芸術が革命を率いる時だ」と表明した。

1872年(サロン出品)

クールベが新しい芸術こそが市民社会を実現すると宣言した頃に、マネは保守派にウケの良い歴史画風の作品を描いた。保守的な画壇に対して「今を描く」マネの態度にクールベも一度は期待したけれど、8年前に古典的な題材(宗教画)『死せるキリストと天使たち』をサロンに出品して幻滅された頃とは少し事情が違っていて、この時のクールベは扇動的な言動で自分が投獄されることになるから、マネの日和った歴史画について、どうこう論評する余裕はなかったはずだ。

1973年(サロン出品)

マネはこの頃になると、評論家たちも困惑しない程度のおとなしい作品を描き出して、酷評の対象にならず、地味に入選くらいはするようになった。ただ、それまでマネの取り巻きだったバティニョール派の若者たちの方が、日和ったマネに愛想を尽かせてしまう。

元々、世間に評価されようと必死なマネを、勝手に誤解して煽てていたのだから無責任だとも思うけれど、それほど自信もないくせに尊大に振舞っていたマネの方にも責任はある。実際に、描けども描けども認めてくれない世間の風評に、折れそうな心を支えてくれていたのも“無責任”な礼讃なのだから、どっちもどっちなんだと思う。

それでもまだマネの周りから逃げなかったのは、古い付き合いのドガを含んだ、後に印象派と呼ばれることになる若い画家たちだった。

(つづく)