「印象派の父」は、実の父親には頭が上がらない。権威に対しては、憎悪にも似た反抗を見せるマネだけれど、もっとも権威的である父親に対しては極めて従順だ。画家の道に進むことを許されすに、言いつけを守って海軍学校を志願している(2度不合格)。そのくせ本人は権威にこだわるものだから、ますますマネの闇は深くなる。

マネがまだ画学生時代に、弟たちにピアノを教えに来ていた女性との間に男の子が生まれた。もちろん、堅物の父親は許す訳はなかったから、恐らく世間体を気にしてこの男の子はその女性の弟として戸籍に載せられた。とはいえ、マネは後にこの女性と結婚しているから、マネの女性関係にルーズさを責めている訳ではない。ただ、入籍が父親の死後1年経ってからというのがいかにもみっともない。恋人と別れなければ仕送りを止めると父親に言われて、お金よりも愛を採って貧しい生活を送ったモネに比べれば猶更だ。

近代社会の冷え切った人間関係をクールに描いたといえば聞こえは良いけれど、愛のない絵を描くマネに愛などなかったというのは言い過ぎだけれど、もっとも仕送りを止められたモネは、度々マネにお金を無心していたのだから、この二人の共依存関係も根が深い。

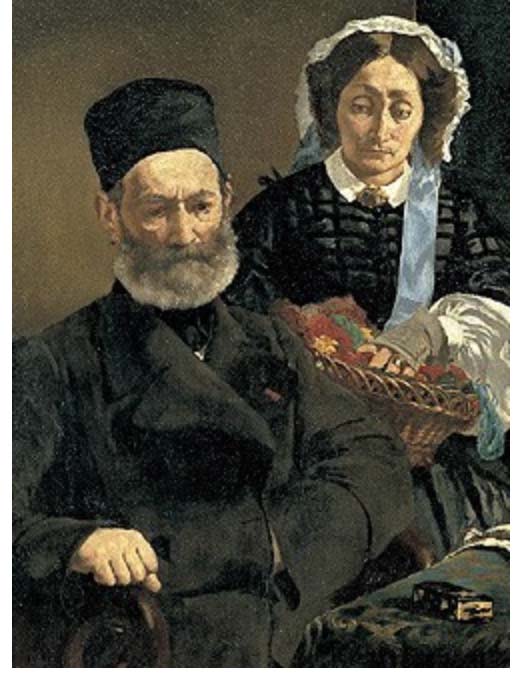

最初の官展(サロン)挑戦に失敗した2年後の1861年に、まさに父親への恩返しとして満を持して出品した両親の肖像画『オーギュスト・マネ夫妻の肖像』(1860年/オルセー美術館)は初入選をした。自分の期待とは違ったけれど渋々ながら長男が画家の道に進むことを許してくれた父親に、嬉々として報告したに違いない。

ところが、画面の夫婦がまったく幸せそうに見えないから「最も神聖な夫婦の絆に土足で踏み込んだ」と酷評されてしまう。もちろん無条件にその批評に従うつもりはないけれど、作品を観ればなるほど僕もそう思う。マネの父親の耳には、この批評が届いていなかったことを祈るばかりだ。

繰り返しになるけれど、官展(サロン)での入選は、展示をされるその他大勢の画家に授与される最低限の賞であって、その上には優秀賞が設けられているから、むしろマネの場合は、展示されることによって人目に晒されて、繰り返し酷評される。拗らせた反抗期のマネは、いつでも何処でも問題児だった。

官展(サロン)の審査委員たちに見る目がなかったのかというとそうでもないようで、同年に、ブリュネ家から肖像画を依頼されたマネが描いた『ブリュネ夫人の肖像』(160年)は、生気のない夫人の表情が嫌われて、受け取りを拒否されている。

そして僕もきっとそうしている。ただ、元々この夫人が仏頂面なのかもしれないと思って、当時の資料を調べてみたら、同時代のフランス軍にブリュネという士官がいた。当時のナポレオン3世は、開国した日本と国交を結ぼうと思って徳川幕府に近づき、軍隊の近代化支援の為に軍事顧問団を派遣したのだけれど、その時の副隊長がブリュネ大尉だ。

突拍子もない情報だけれど、その時の話を映画「ラスト・サムライ」でトム・クルーズが演じていたとなれば、美術の上っ面を撫でるだけの「美術の皮膚」として、ご紹介しない訳にはいかない。ただ、名前が同じだけで何の確証もないことと、ブリュネ夫人の顔立ちにまでたどり着けてもいないので、本当に余談だけれども。

父親の死後とはいえ、無事に入籍したのだからマネもそれほど酷い男ではないと思うのだけれど、彼女の息子として戸籍に登録されたレオンはそのままだったらしい。恋仲だと噂されていたベルト・モリゾが、どういう訳かマネの実弟と結婚していることと並んで、僕の中ではマネの2大不思議だ。

オトナの身勝手な事情を説明することを躊躇ったのかもしれないけれど、マネは度々息子レオンを作品の中に登場させている。子供の頃に美術の教科書で見た『笛を吹く少年』(1866年/オルセー美術館)もモデルはレオンだと云われている。

ちなみにスペイン旅行でベラスケス『道化師パブロ・デ・バリャドリード』に影響されたこの作品は官展(サロン)で落選している。

家族を描くと落選するというのは皮肉なことだ。しかしそれよりも『バルコニー』(1869年/オルセー美術館)の暗い背景に埋もれて描かれているレオンは、哀しい日陰の存在にも見えるから、マネの神経を疑ったりもする。恋人を描いたはずの『すみれの花束をつけたベルト・モリゾ』(1872年/オルセー美術館)もそうだけれど、彼の作品にあまり愛を期待してはいけない。

マネは遺言で、妻と息子に自分の財産を分けるように遺しているけれど、元弟子でもはや義理の妹であるベルト・モリゾが愚痴るほど、死後もマネの絵は売れないから、財産どころか残された母子は貧しい生活を送ることになる。マネを“滑稽”だと笑うには、遺族が気の毒過ぎる。

(つづく)