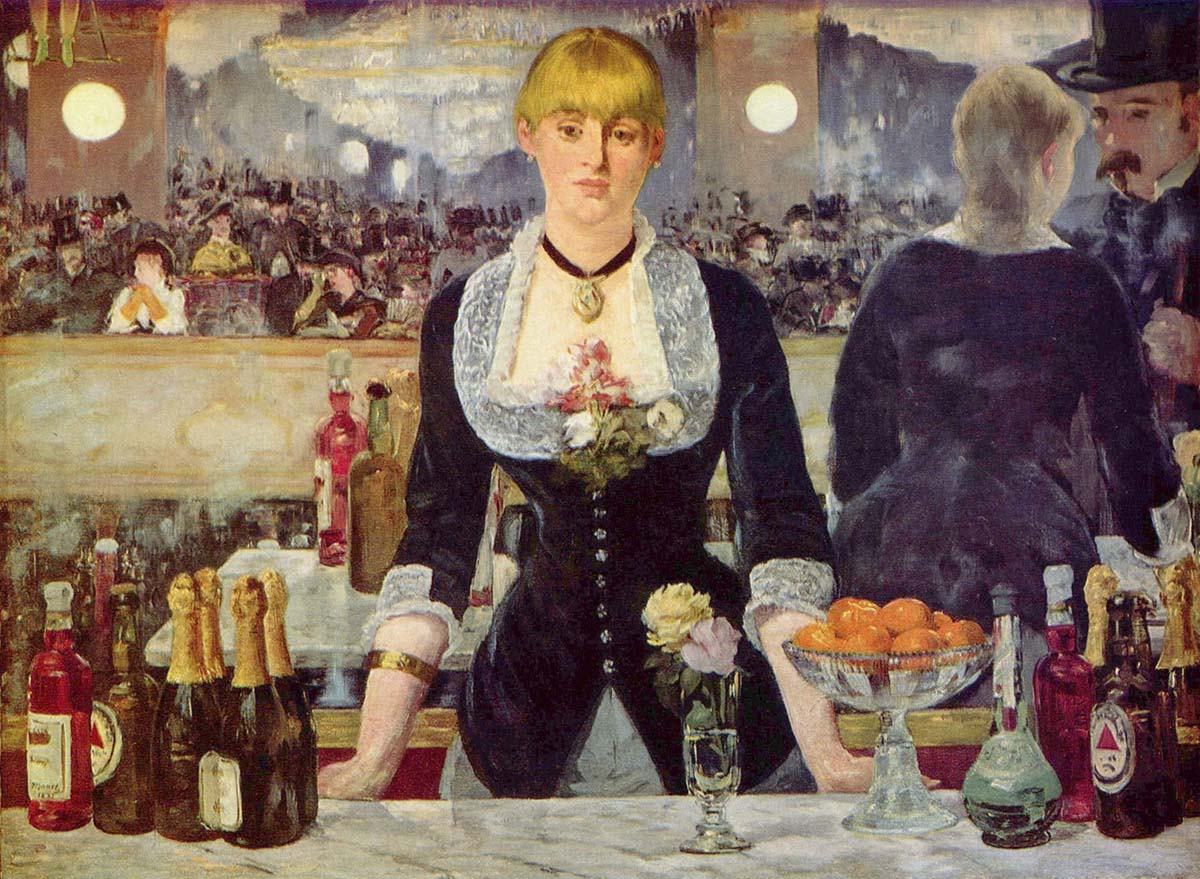

マネの集大成『フォリー・ベルジェールのバー』(1882年/コートルード・ギャラリー/96cm×130cm)が、周囲を困惑させた理由のひとつは、フォリー・ベルジェールの表の顔こそ華やかな劇場であったけれど、売春宿としての裏の顔も持っていて、恐らくマネはそのことを露悪的に表現したからだ。その意図は、鏡に映る劇場の賑やかな雰囲気とは対照的に暗いモデルの女性の表情から想像に難くない。彼女自身が娼婦もしくは「取り持ち女」であったはずだと思う。

もうひとつは、絵を観れば一目瞭然であるけれど、正面を向いているはずの女性の鏡に映った後姿の角度がずれているという遠近法の歪みだ。例えば(巨匠のベラスケスやゴヤと比べてしまうのは憚られるけれど)絵に入れる自分のサインをカウンターに置かれた赤い瓶に描いて鑑賞者を外面に引き込む仕掛けとか、スペイン・バロック絵画に似せて、細部を写実的に表現して劇場全体の空気まで描こうというマネの意欲は感じ取れるものの、むしろそのことがこの絵の違和感を際立たせている。

今では科学的な検証によって、実際にこの角度で見える風景は存在すると実証されているので、ただマネが下手くそだということにはなってはいないけれど、自宅にバー・カウンターを再現してまで何か表現したかった寓意が存在するはずだということになっている。多くの場合は、画面中央の女性の憂鬱そうな表情を際立たせるためだと解説されているけれど、お叱り覚悟でそれは的外れだと思っている。

このマネの集大成にして代表作、ベラスケスの『ラス・メニーナス』と比べるのは行き過ぎかもしれないけれど、少なくともベラスケスを意識して、外連味たっぷりにその場の空気を描こうとしたマネの意欲作であることは間違いない。僭越ながら、そしてそれは成功していると思う。ただ、本当に描きたいものは空気じゃないとも思っている。

お叱り覚悟で勝手な想像を巡らせると、空間を歪めてまでマネが描きたかったものは、カウンターの女性に話しかけている山高帽に口髭の男性に違いない。そしてそこに含まれる寓意の欠片は、鏡に映る客席にも潜んでいる。

僕は、画面左隅に描かれた同じく山高帽に口髭の男性は同一人物だと思っている。その男性は明らかに目立つようにひときわ白いドレスで描かれた女性に視線を送っている。こちらでカウンターの女性に話しかけながら、隣の女性にも目くばせをする気の多い男性こそが、きっとこの作品の隠れた主人公だろう。

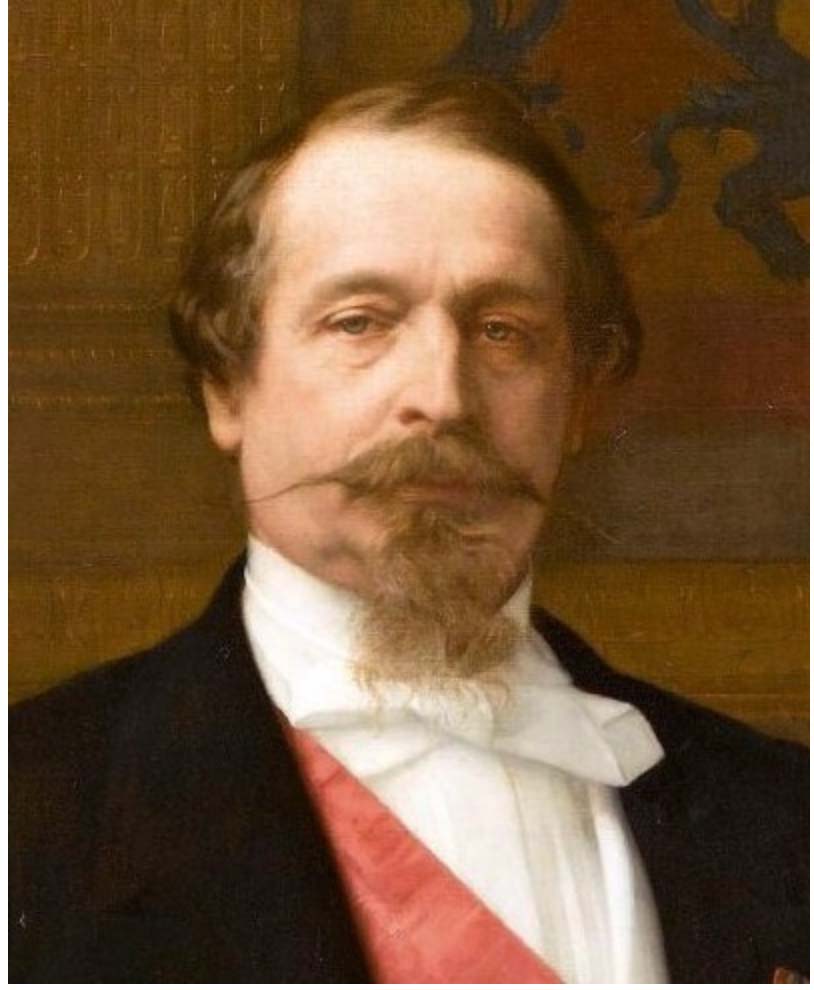

マネは中産階級の出身で、自身の態度も尊大ではあるものの、スノッブいわゆる小金持ちの貴族気取りが嫌いであったようだから、作品の中で(控えめに言えば)「気が多い」、(はっきり言えば)浮気症を皮肉られているのは、ナポレオン3世に間違いない…と思う。

市民革命で、皆が平等な時代が訪れると膨らんだ庶民の期待を裏切るように、自らが皇帝に就いて再び帝政を敷いたのだから、英雄ナポレオンの甥っ子として期待されていたぶんだけ人々の失望も大きなものだったと思う。

当時の画壇を代表するクールベ曰く「美術を庇護するふりをして、その発展を妨げている」と糾弾されたのもナポレオン3世だ。クールベ本人は少し調子に乗り過ぎて、パリ・コミューンに近づき過ぎたから、最後は国外追放の憂き目に遭って、本来の評価を受けられずに、フランス美術史の闇に葬られてしまったけれど、マネはクールベに憧れていた節もあるから、ナポレオン3世憎しの思いに追随したとしても不思議ではない。

ちなみに、ナポレオン3世がマネのお気に入りだった高級娼婦の最有力パトロンだったということは、関係ない…と思いたい。

(つづく)