混沌とした世紀末の美術は、ジャポニズムの影響を強く受けた“印象派”や“アール・ヌーヴォー”、それに対抗するような“象徴主義”の他にも、(蘭)フィンセント・ファン・ゴッホ(1853~1890)/や(諾)エドヴァルド・ムンク(1863~1944)、(仏)アンリ・マティス(1869~1954)から繋がる“表現主義”という、もうひとつの流れも起きた。

その名前の通り“印象派(Expressionism)”に対して“表現主義(Impressionism)”というのだから、より“印象派”への対抗心が窺える。正確に言えば“表現主義”は、20世紀が明けてからすぐにドイツで起こった“ブリュッケ(橋)”(1905年結成)や“青騎士”(1911年結成)というグループに結実することになるのだけれど、19世紀末に始まった画家自身の心の内面に向かう表現は、それまでの美術からフォルムや色彩を解放したから、現代アートにまで繋がる“抽象絵画”の先駆だったと思う。

そう考えると、ゴッホをたちをカテゴライズする時に使われる“後期印象派”や“ポスト印象派”という呼び名は言葉のイメージと違って、“印象派”の流れを汲んでいるというよりは、圧倒的に全く違うものとして捉える方が賢明だ。

そして、そのどれにも属さない画派として(墺)グスタフ・クリムト(1862~1918)を中心に、1897年のウィーン(オーストリア・ハンガリー帝国)で結成された画家グループ“ウィーン分離派”も忘れてはいけない。

「時代には芸術を。芸術には自由を」と謳って、“印象派”や“象徴主義”と同様に保守的な美術界に反旗を翻して、新しい“美”を模索するという特徴を持ちながら、以って非なる“世紀末芸術”だ。“分離派”の意味はきっと古い柵や、面倒な美術理論からの“分離”を目指したんだと思うけれど、“世紀末芸術”をもっとも体現していると言っても過言ではないはずだ。

お叱り覚悟で、僕が彼らを真ん中に置いて“耽美主義”を必要以上にフィーチャーしたいのは、ラファエル前派兄弟団から、オーブリー・ビアズリー、そしてジョン・ラスキンや、オスカー・ワイルド、シャルル・ボードレールから受け継いだ「難しい理屈は抜きにして“美”を追求しよう」とした態度だけではなくて、まるでヨーロッパの栄華を極めた“ハプスブルグ家”の最期の煌めきのような、クリムトの絢爛な作品がそれを体現していると思うからだ。

“古典”だろうが“象徴主義”だろうが“ジャポニスム”だろうが、そこに“美”を見出して、全てを吸収して八方に拡がる輝きは、まるで“世紀末”を照らしているようだ。そこにあんまり評論的な解説は要らない。もう好きか嫌いかで良いとさえ思う。それくらい“世紀末”は混沌としている。

“美しい”ものだけを創ろうとする彼らは、主観的であるから、理屈を抜きにしてすべてを取り込んで、また様々な個性を生み出した。

「人生にはイヤなことが多いから、絵は明るく楽しくなければいけない」と言った(仏)オーギュスト・ルノワール(1841~1919)や、自らを「若き才能が渡る橋」と例えて、教え子たちの個性を徹底的に伸ばした(仏)ギュスターヴ・モロー(1826~1898)を足して2で割った感じだ。

実際に、当時のオーストリアからは(墺)オスカー・ココシュカ(1886~1980)や(墺)エゴン・シーレ(1890~1918)といった孤高の画家が生まれている。

“ウィーン分離派”のもうひとつの側面は“総合芸術”を志向したことにある。モーツアルト(1756~1791)やシューベルト(1797~1828)、ハイドン(1732~1809)、ヨハン・シュトラウス(1825~1899)など錚々たる音楽家を輩出し、19世紀末にはマーラー(1860~1911)が現れたウィーンでは必然のことなのかもしれないけれど、画家だけではなくて、彫刻、工芸、建築などの多様な芸術家が参加して、専用の展示施設「セセッション(分離派)会館」を手に入れて、7年間で23回にも及ぶ展示会が賑々しく開催された。

クリムトの描いた、退廃的で官能的で“耽美”な作品は良くも悪くも話題をさらい、「芸術は必要にのみ従う」と主張した建築家オットー・ワーグナー(1841~1918)の機能美は、様式建築の終わりを告げると共に近代建築の扉を開けた。

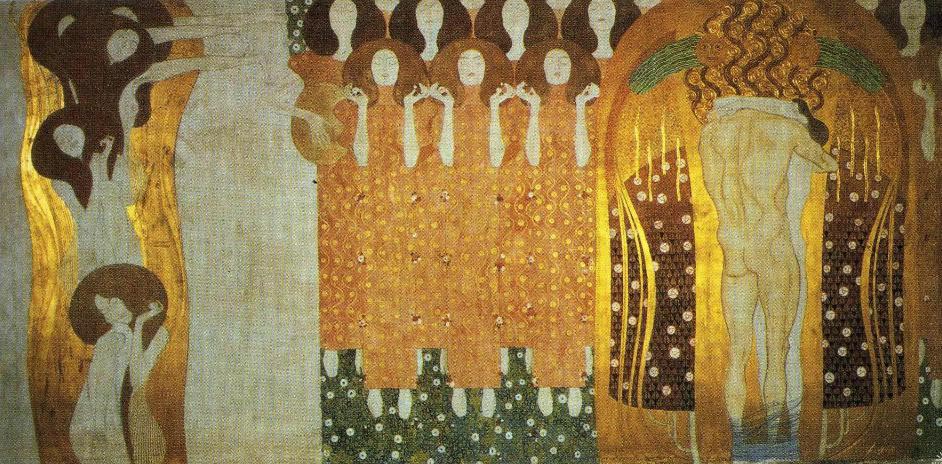

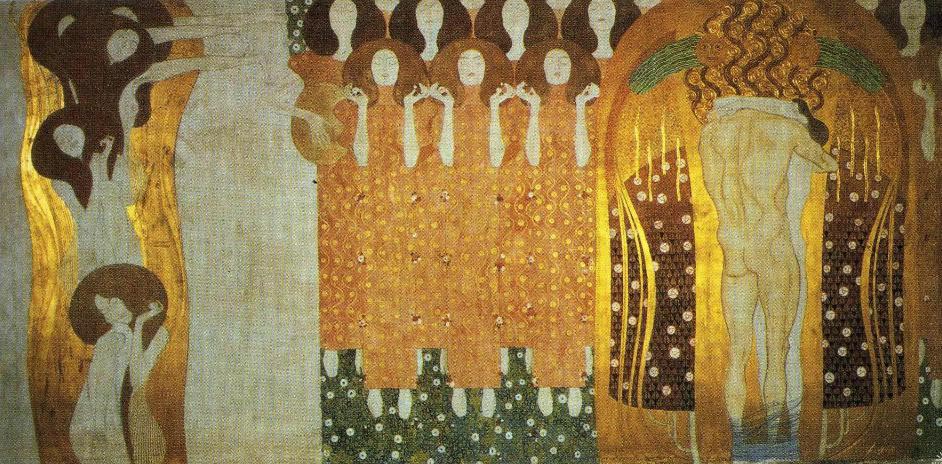

シュルレアリスムの先駆とも云われている“ベルリン分離派”の(独)マックス・クリンガー(1857~1920)の彫刻『ベートーベン像』の完成を記念して、“ベートーベン”へのオマージュで開催された第14回ウィーン分離派展には、クリムトの全長34mに及ぶ問題作『ベートーベン・フリーズ』(1901年/壁画/分離派ビルディング)が発表され、マーラーが「交響曲第九」を演奏したのだから、まさにヨーロッパの栄華を誇りながら、第一次世界大戦(1914~1918)で儚くも消える“ハプスブルグ帝国”最期の煌めきの様相だ。

マーラーといえば、学生時代に「芸術論」の授業で、レコードからCD(コンパクト・ディスク)に音楽メディアが移行することで、モーツアルトやドビュッシーのような繊細な旋律ではなく、ベートーベンやマーラーのようなダイナミックな作品が流行るのだと教授が言うから、マーラーのCDを買ってみたものの、当時所属していた「音楽プロデュース研究会」では、カレッジ・チャートを駆け上がっていたオルタナティブ・ロック・バンド“R.E.M”を学園祭に招聘できることになって話題は専らそのことだったから、封も空けずにいたことを思い出した。今夜探してみよう。

(つづく)