印象派から逃げ、ゴッホから逃げ、パリから逃げて、ようやくゴーギャンが掴みかけた成功だったけれど、好事魔多しとはこのことで、タヒチに来て2年後の4月に、娘が亡くなったという悲報がゴーギャンに届く。

彼は失意の中で、大作『我々は何処から来たのか、我々は何者か、我々は何処に行くのか』(1898年頃/ボストン美術館)を描き、その後に自殺を図った。人間の一生を描いたこの作品は、画家の遺書だとも云われている。

このままの美談の方が、この作品の価値も高いのだろうし、多くの人たちがそう云っているのだけれど、きっと違う。

もちろん、娘の死はこの上なく悲しい出来事だから、それを汚すつもりは毛頭ないのだけれど、それまで放っておいた娘の死で、傲岸不遜なゴーギャンが、自殺まで考えるだろうか?自殺を試みたという証拠は、ゴーギャンが自ら書いた画家仲間への手紙だけで、迷惑をかけっぱなしの妻に送った手紙にあったパナマ行きの理由や、画家仲間に送ったゴッホの耳切事件の真相は全て“嘘”だと思われるから、この件だけが本当だとは到底考えられない。

もし、本人に嘘を吐いている自覚がなくて、妄想の中で生きているのだとしたら、入院が必要だったのはゴッホではない。まさか自殺したゴッホの評価が高騰する中で、自身の評価を上げようとした詭弁だったとまでは言わないけれど。

もうふたつ、娘の死に絶望して自殺を試みたという言説に疑問が残る理由がある。

ゴーギャンが一緒に住んでいたタヒチでの“現地妻”は、最初が13歳、そしてこの時は14歳だというのだから、自身の娘と同い年くらいだ。僕は娘がいないから、その心境を本当に理解することはできないけれど、察するにそれほどに愛していた娘と同じ年ごろの少女を妻にして子供を身籠らせることは、さすがに正気の沙汰ではない気がする。少なくとも心に娘の姿があればそんなことはできないはずだ。

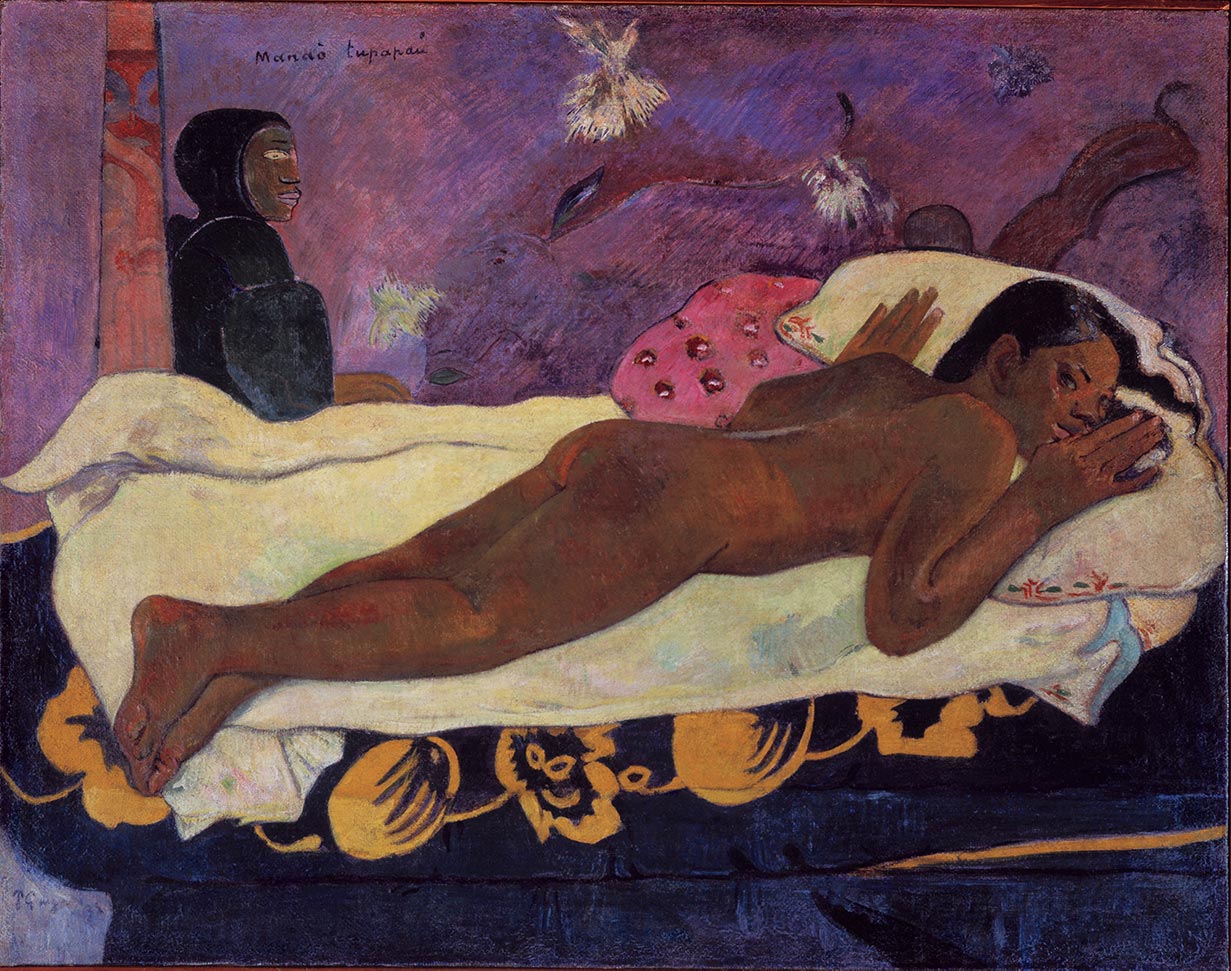

しかも、その少女たちの裸体を性的対象として描き、現地の人々に見せていた。共に13歳の『マナオ・トゥパパウ』(1892年/オルブライト=ノックス美術館)の少女テフラも、『ネヴァーモア』(1897年/コートールド美術研究所)の少女パウラも、いくらテーマが暗いものでも、その表情は決して喜んでモデルをしているようには見えない気もする。

そしてもうひとつは、もし万が一ゴーギャンが実際に自殺を図ったとしていても、絶望の理由が、娘の死以外にもあった。ゴーギャンが悲報を受け取った同時期に、自慢のアトリエから立ち退かなくてはいけなくなっている。それが地元の官僚たちからの誹謗中傷に対する意趣返しなのかどうかは定かではないけれど、この時に別の土地にさらに大きな家を建てようとしているのだから、自殺を考えた人間のすることではない。

結局、分不相応の借金をして、年末には差し押さえ寸前まで追い込まれているけれど、ようやく見つけた自尊心を満足させる南の島にさえ居場所がなくなる絶望の方がゴーギャンにとっては遥かに大きかったに違いない。

とはいえ、ゴーギャンが死にかけたのは本当のようで、パリ時代に酔ってけんかをした古傷の治療にヒ素を服用していたから、その副作用に苦しんでいたと云われている。その動機がどうであれ、人間の一生を描いた『我々は何処から来たのか、我々は何者か、我々は何処に行くのか』(1898年頃/ボストン美術館)の出来栄えは、ゴーギャンの代表作として素晴らしいものだけれど。

(つづく)