1864年(サロン出品)

あまりにも唐突に、あれだけ嫌っていた古典的題材で宗教画を描いてみせたマネだけれど、もはや歴史画や宗教画でなくても、評価される時代の訪れが、彼のアンテナではキャッチできなかったのか?それとも拗らせた反抗期があえて描かせたのか?

恐らく前者だとは思うのだけれど、たったその他大勢の入選と引き換えに、それまで“今”を描こうとするマネの理解者であった写実主義の大物(仏)クールベ(1819~1877)には見放されてしまう。やはり事の時も、猛烈にマネを擁護したのは親友のドガであり、ゾラだけだった。

1864年(サロン出品)

入選『闘牛のエピソード』

同じ年に出品した『闘牛士のエピソード』も入選するものの「結局はベラスケスやゴヤの真似でしかない」と酷評されるから、苛立ったマネは癇癪を起こしてこの作品を真っ二つに切り裂いてしまう。夫人の顔が気に入らないとドガが描いた『マネとマネ夫人像』(1868-69年/北九州市市立美術館)を切り裂くのに比べたら、自分の作品なのだから好きにすれば良いものの、道具を大事にない人間は大成しない。

今では、作品の下半分だけが名前を変えてワシントン・ナショナル・ギャラリーに所蔵されているけれど、『死せる闘牛士』こそ、その時のマネの肖像だ。

1865年(サロン出品)

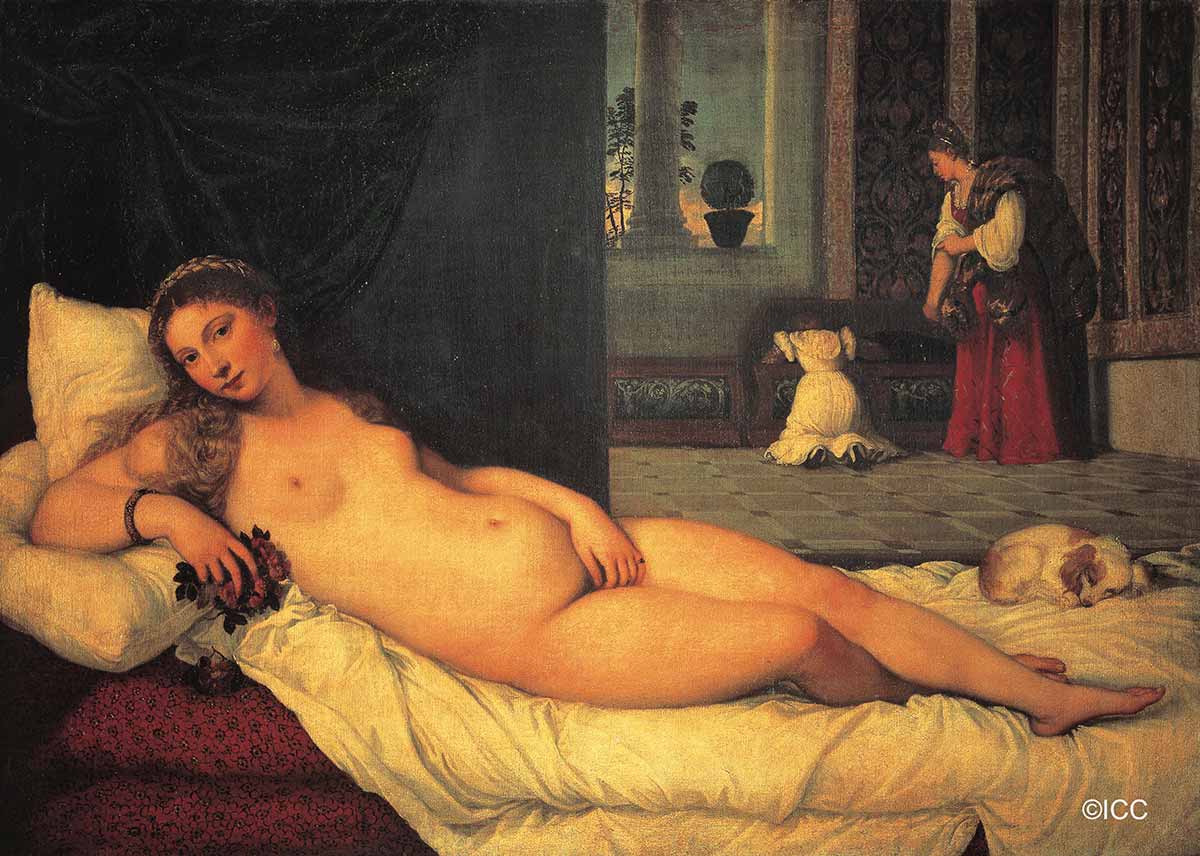

2年前に「下品、不道徳」と扱き下ろされた『草上の昼食』と同じ時期に描いた『オランピア』は、前年の作品『死せるキリストと天使たち』で、理解者に見放され、まさか自暴自棄になった訳ではないとは思うのだけれど、そうではなくて“ほとぼり”が覚めるのを見計らったのだとしたら、またしても大心配だった。『草上の昼食』と同じくイタリア・ルネサンス期ヴェネツィア派の巨匠ティツィアーノ『ウルビーノのヴィーナス』へのオマージュを含みながら、あからさまにヴィーナスを娼婦に描き替えたことが前回以上のスキャンダルとなってしまう。

官展(サロン)に阿ったために、見放されてしまった理解者への再びのラブ・コールなのか?それとも本当にこの作品が評価さると思ったのか?まさか本当にやけくそなのか?マネの心中は察せられないけれど、後付けで「印象派の父」の画家人生に帳尻を合わせるならば、挑戦を続けたといったところだろう。それが何のための挑戦なのかは別にして。

まさかとは思うけれど、この絵を一目見ただけで“娼婦”だと判った、「そんなお店には行ったこともない」と建前で気取った審査員たちに向けた“ひっかけ問題”だとしたら、僕はさらにマネのことが好きになるけれど、さすがにそこまで皮肉が効いているとも思えない。

汚職や犯罪を糾弾するならまだしも、わざわざ華やかなパリの影の部分を露悪的に表現しても誰も得はしないし、なんならマネは“札付き”になって当分の間、画壇から嫌われるのだからリスクが大きすぎる。滑稽なことにマネは本気で『オランピア』が高く評価されて、自分は時代の寵児として祭り上げられるはずだと思っていたに違いない。

そして、同じくパリの影の部分に光を当てた(仏)ロートレックの作品に比べたら愛が足りない。「印象派の父」に敬意を表して、絵具に愛情など込めないクールな態度はまさに“近代的”といったところだろう。それが当時の人々に“魅力的”に見えるのかどうかは別にして。

マネのそういう態度に影響を与えていると思われるのが、友人であり先輩の詩人ボードレールだ。詩人としては彼が見栄っ張りで親の遺産を食い潰し、実の母親によって訴えられるほどのダメな人間だというのは棚に置いたとしても、詩の内容が風紀を紊乱すると罪に問われた、マネを凌ぐ問題児だ。ただ、デカダンスな生き様は当時から若者たちの憧れでもあり、10歳年下のマネも傾倒して、実際に親しくもしていた。

ただ、「近代詩の父」として高名なボードレールは、美術教育を学んでいないにも関わらず、美術評論のようなモノの中で「モデルニテ(現代性)」こそが何よりも重要だと書いているから、そこに過剰に反応したマネが、迷走した可能性は否定できない。美術において本当に「モデルニテ」が必要なことなのかどうか?全く時代の波に乗れないマネの人生を考えれば、少なくとも美術においては頓珍漢な戯言の可能性もなくはないけれど、マネがゴッホのように世間の評価など気にせずに自分の信じた道を進めたならば「モデルニテ」のせいだけだとも言えない。

マネが最初に官展(サロン)に出品した2年前の1857年に、ミレー『落穂拾い』(1857年/オルセー美術館)は入選したものの、当時最下層の農民を描いたことで保守的な批評家から酷評されてしまうけれど、彼の場合は自分のスタイルを変えるのではなく、時代の変化と共に評価が高まり、『晩鐘』(1859年頃/オルセー美術館)がパリ万博で飾られるようにまで成功する一方で、マネの方は、評価を気にして自分のスタイルを変えるから、まったく時代の波に乗れずに低迷し続ける。

(つづく)