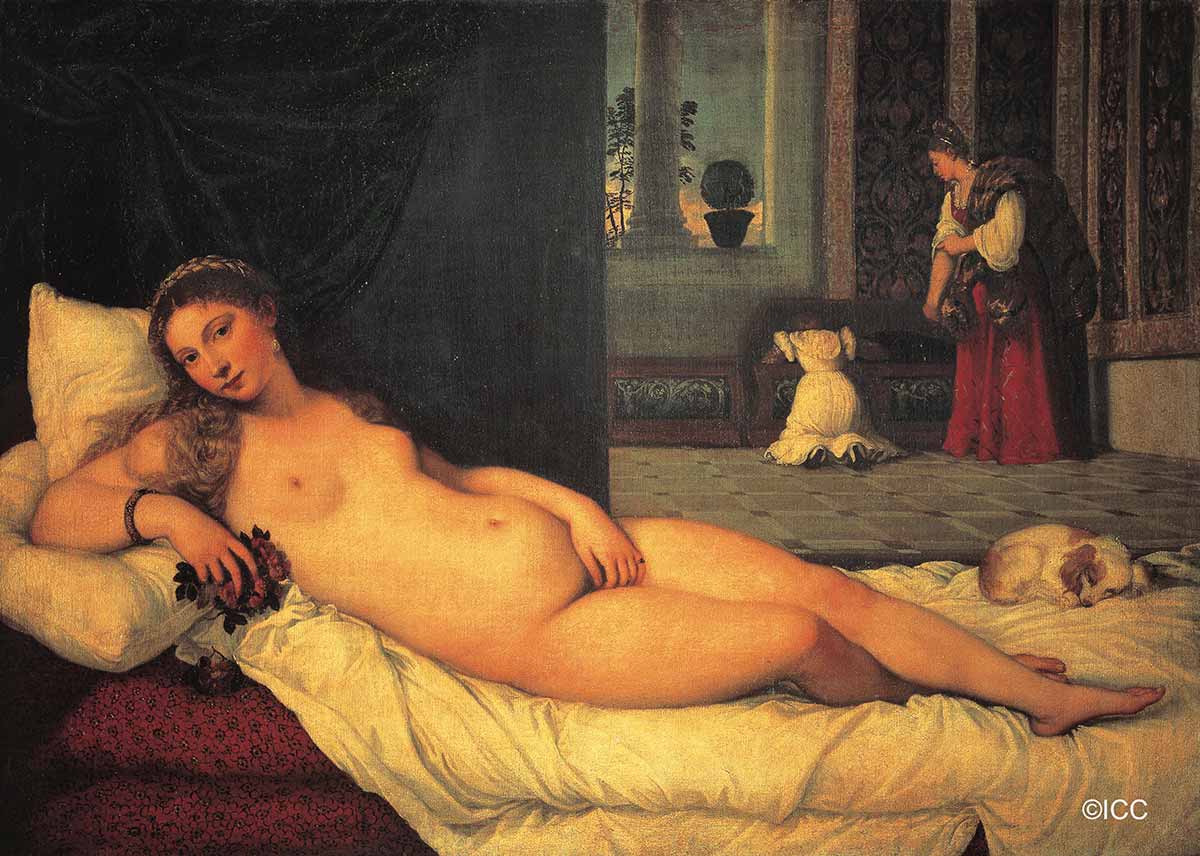

兄弟子が遺した描きかけの作品を完成させたティツィアーノは、そのおよそ30年後にまるで連作のような『ウルビーノのヴィーナス』(1538年/ウフィツィ美術館)を描いた。『眠るヴィーナス』では閉じられていたヴィーナスの瞳は開き、鑑賞者に挑発的な視線を投げている。そして、この作品は西洋絵画の歴史を変えた革命的な裸婦像として、後世の巨匠たちを導く指標となった。

厳格なカトリック国家スペインで頂点を極めながら反骨の画家として生き、ベラスケスと並んでスペインだけでなくバロック美術を代表する(西)ゴヤ(1746~1828)は、『裸のマハ』(1795-1800年/プラド美術館)で宗教裁判にかけられた。作品は100年以上も国家が隠蔽していたため、20世紀になってようやく日の目を見た。

19世紀新古典主義の旗手(仏)アングル(1780~1867)は、『グランド・オダリスク』(1814年/ルーブル美術館)を発表してデッサンを軽視した駄作として酷評されたけれど、むしろ非古典的なセザンヌ、ピカソ、マチスらに多大な影響を与えただけでなく、今や『グランド・オダリスク』はモナリザと並ぶ二大美女とも云われている。

印象派を支援して、その父と呼ばれながら自分は印象派展に参加せず、封建的なアカデミーに挑戦し続けたマネ(1832~1883)は、娼婦を描いた問題作『オランピア』(1863年/オルセー美術館)で、封建的な美術アカデミーから激しい非難を浴びた。

時代の中で激しく批判されつつ、後世に大きな影響を与えた作品たちが共に『眠るヴィーナス』もしくは『ウルビーノのヴィーナス』へのオマージュであることは一目瞭然だ。

他にもジョルジョーネの未完成の遺作をティッツィアーノが完成させた『田園の奏楽』(1510-1511年/ルーブル美術館)も、前述したように神話か聖書の一場面を模さなければ裸の女性を描けなかった時代のタブーを破って、羊飼いが帰途に着く黄昏時の田園風景の中に裸婦を描いた衝撃作だ。

前述のマネは、この作品からインスパイアされた『草上の昼食』(1863年/オルセー美術館)を『オランピア』と共にフランス美術アカデミー主催のサロンに出品したけれど、ルネサンス期への回帰を狙った意図に反して、空間表現の未熟さや不道徳性を激しく非難されてしまう。

しかし、その挑戦的な態度は当時の若手画家たちを鼓舞して後の印象派に繋がっていくのだから、革命の遺伝子は脈々と受け継がれていくことになる。ちなみに今では人気の“印象派”の呼び名も、当時は「ただの画家の印象でしかない」という悪口だったのだから、既得権者だけでなくとも“今”に満足している人々にとって、変化というのはそう簡単に受け入れられるものではないのだろう。

ヴェネツィア美術を代表する2人、ジョルジョーネとティッツィアーノの共作となれば、(亜)リオネル・メッシと(葡)クリスチアーノ・ロナウドのツー・トップくらい豪華な組み合わせなのだけれど、とはいえ夭折の画家ジョルジョーネの作品の特定が難しい理由が、良かれと思って筆を加えた弟弟子の敬意が原因でもあったりするから皮肉なことだ。

今でも、ジョルジョーネの作品であると確実に特定されているのは前述の『テンペスタ』、『三人の哲学者』、『眠るヴィーナス』、『ユディト』に加えて、『若い女性(ラウラ)』(1506年/ウィーン美術史美術館)、『矢を持つ少年』(1506年頃/ウィーン美術史美術館)くらいだと云われている。

専門家たちの混乱に目を瞑ってしまえば、誰が描いたかよりも作品そのものの魅力の方が大事だし、なにより美術の表面をなぞって勝手な想像をする「美術の皮膚」にとって、ジョルジョーネはもっとも想像力を掻き立てられる画家でもあったりする。

もちろん、筆を加えたティツィアーノも、ただ兄弟子を信奉していただけの画家ではない。むしろ、兄弟子を超えてルネサンスを代表する画家へと成長していく。

(つづく)